摘要: 是什么让世人对生前的梵高与生后的梵高的评价差距如此之大?梵高真的疯了吗?他是否真的绝望到要自杀?如果如此,为何梵高死后,人们在读他的作品时无不被画里燃烧的生命感动落泪?为何人们久久沉浸在他的画作里难以...

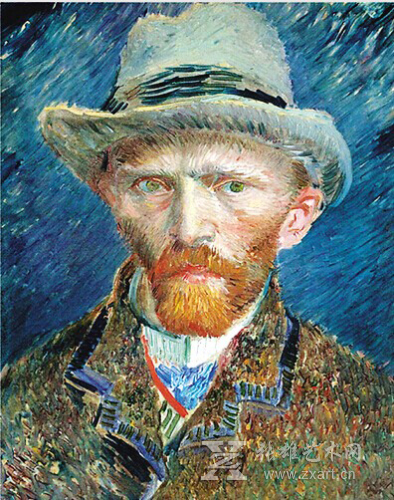

梵高《自画像》

张雄艺术网讯(文/胡莹)从27岁学画到37岁谢世,梵高在短短的10年里画了两千多幅画,虽然他生前被形容成“穷困潦倒”、“精神失常”,流行的版本是曾因与高更吵架而割下了左耳,最后在一片乌鸦成群的金色麦田里绝望开枪自杀。然而,在他死后,每一幅画都是天价,梵高这个名字享誉世界,无数的崇拜者仰慕追逐着他的向日葵、莺尾花、雏菊、星空,每一年有无数的游客来到梵高生命最后的终结点——维尔小城缅怀这位伟大的艺术家。

是什么让世人对生前的梵高与生后的梵高的评价差距如此之大?梵高真的疯了吗?他是否真的绝望到要自杀?如果如此,为何梵高死后,人们在读他的作品时无不被画里燃烧的生命感动落泪?为何人们久久沉浸在他的画作里难以平静?因为他看到了世界上最美丽的事物:初春大片大片绽放的杏花,起伏的山峦与麦浪,夏夜里天空星辰的流转,他将作品比作是他的肉体与灵魂,用干净的心观纷繁的世界,他试图将深入骨髓的情感点燃画面的太阳,他的画将情感与美感融入,尤为动情。尽管人们似乎是被画面的色彩、激情的笔触、充满和谐美的构图深深打动,实际是艺术家不加掩饰的内心赋予了画面无与伦比的生命力。梵高曾说:“我要让画面的美出自我的内心,而不是出自颜料。”

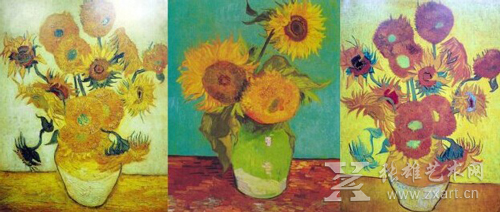

梵高《向日葵》

是的,当你站在一幅梵高的画作面前,要相信你内心感受到的远比你眼睛看到的要真实强烈得多。我相信梵高生前需要更多的是真实的理解、心灵的相惜。当人们提起梵高时,常常一方面用带着光芒的眼光欣赏着他的才华,一方面又为他生前“穷困”、“癫狂”惋惜,几乎所有的文章都带着唯美的忧伤,来描绘他浓烈的生命。但是假如人们被所谓的“事实”禁锢得太久,而不敢直面人性、勇于探究,澄清事实的真相,又何谈人生与艺术?我倒觉得,如果一个被牢牢禁锢的真相浮出水面,激起了波澜,我们热爱梵高倒也并不需要那么多的煽情!看梵高创作的燃烧着的画面,他当时一定是兴奋的、激情的、放松的、喜悦的。即便带着些落寂的向日葵、莺尾花,也是向着阳光、向着生命的。在短短的一生中绽放过,在漫长的几个世纪又被人们尊崇着、惦念着,再多的痛苦也烟消云散,再短的生命也比平庸麻木的长远值得拥有与骄傲!

梵高 《雏菊与罂粟花》

梵高不癫疯,意志坚定,心思缜密

近年来,梵高的研究团队从梵高的书信中有“完全颠覆”的大发现。从书信看梵高,他完全迥异于好莱坞电影塑造的狂人形象,研究指出,梵高不但没疯,而且深思熟虑、意志坚定、心思缜密、活力充沛,粉碎刻板印象里的梵高是个“疯狂天才”的迷思。他也称不上“怀才不遇”,成名的速度比同时代的画家都快。

梵高一生写了800多封信。他从1872年起到1890年逝世为止,大约每星期寄出一封信,其中,绝大多数写给他的弟弟西奥,这些信图文并茂,详实记述及描绘他创作发想的过程、他的感情世界、他读了些什么书、他的所思所想、他的梦,还大谈文学、历史、艺术及逸事。感情丰沛的梵谷文笔绝佳,即使是艺术门外汉,看了他的书信,也会深深被吸引而欲罢不能。

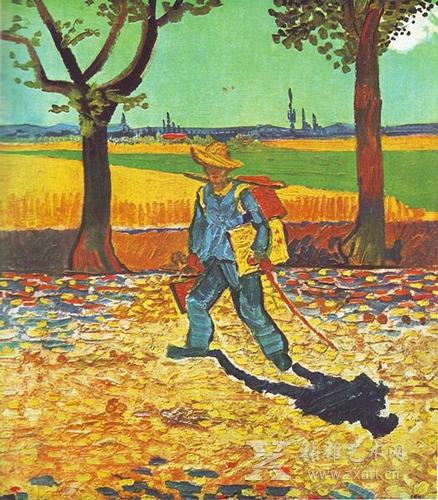

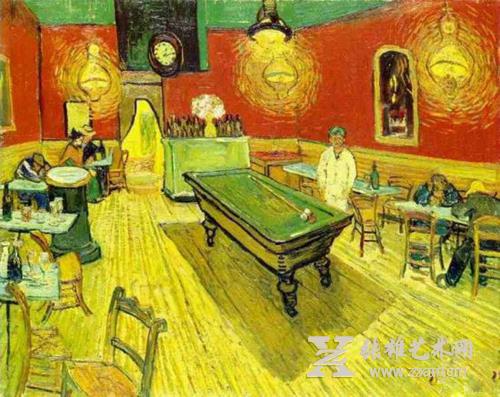

梵高名画

癫痫导致“疯狂”

梵高之所以给人“疯狂”的印象,因他遗传了家族宿疾癫痫,这个定期发作的痼疾深深影响他的情绪,他易怒、易沮丧,也导致他有短期失忆症。再加上他吃得差、营养不良,却又爱喝高酒精浓度的苦艾酒、酗咖啡、抽廉价烟草等刺激性食品,更加重了他情绪暴起暴落,就连梵高都曾怀疑自己“快疯了”,自愿住进圣雷米的精神疗养院。

梵高不穷

TeioMeedendorp曾赴这所精神疗养院访问,疗养院所长根据梵高当年的病历分析,梵高“不算疯”。另一梵高专家Hans Luijtan则认为,梵高被视为疯子,因为“他的思想太超前他的时代”。“穷途潦倒”是人们对梵高的另一刻板印象。其实,梵高不能算是“穷人”;与梵高同一时代的邮差,每个月所得仅135法朗,得养活一家7口;反观梵高,在他离世前6年,他弟弟西奥每月供应他200法朗生活费。

梵高名画

梵高割耳?真相?

至于梵高割下了自己的耳朵的故事,在现今流传的梵高生前事迹中,最血腥变态的莫过于他曾跟画家保罗·高更发生争执,随后他切下自己的一只耳朵,并把这只耳朵展示给一个妓女看。但是,纳菲和史密斯认为是在一次打架中高更用剑把梵高的耳朵砍下来,但是随后这两位艺术家达成协议要掩盖真相。

梵高并非死于自杀

2001年,著名传记作家史蒂芬·奈菲和格雷戈里·怀特·史密斯,开始进入荷兰阿姆斯特丹梵高基金会档案馆着手研究。五年后,他们获得了前去博物馆地下室参观的特权,并认真翻阅了梵高早期的画作和他亲笔所写的信件,做了大量的调查研究,耗时13年,获得了惊人的发现。

梵高 《乌鸦群飞的麦田》这真的是梵高生前最后一幅画作?

梵高并非死于自杀有五大论据:一、梵高中枪前,没有留下自杀的遗书。在他死后的上衣口袋里被发现的字条是他写给弟弟提奥信件的草稿,信的内容是乐观的,甚至描述了未来的计划。二、在梵高中枪后一段时间内,没有一篇报道提到“自杀”字眼,报道只称梵高“弄伤了自己” 没人承认事后看到了那把枪,他们甚至都不承认看到了梵高的画布、画架和颜料。三、自杀论“取证”不严谨,梵高腹部中枪“自杀”?竟然要忍受29小时折磨死去? 梵高临终前在他身边的竟然是个产科医生,对他的伤势束手无策。原本梵高有机会救活,却错过了绝佳的机会。最不合理的是,有谁自杀是对着自己的腹部,还带着腹部的子弹步履蹒跚地步行1.5公里回到自己住处?由于子弹没有射中重要器官,梵高整整受了29个小时的折磨才死去。四、梵高死亡地,拉武旅馆老板的女儿艾德琳成主要证人,那时,她只有13岁,直到1953年才开口说话,而她所说的故事经常发生戏剧性的变化,几乎每一次描述都有所不同。另一位证人则是梵高著名肖像画原型加歇医生的儿子小保罗,梵高去世的时候他才17岁,他余生的大部分时间都在向世人描述他们父子俩对于梵高的重要意义。对于这个人,梵高弟弟提奥的儿子文森特说:“他非常不可靠!”五、梵高“自杀”姿势太扭曲。传记家还请教了请教了无数的医学专家和法医专家,包括世界领先的手枪法医专家文森特·迪·马约。迪·马约如是说,紫色光圈其实是子弹切割皮肤造成的皮下出血,没有任何意义。而所谓褐色光圈,那是任何伤口周围都会存在的痕迹。他还说:“根据梵高伤口的位置,想用左手开枪自杀,只能用大拇指扣扳机,这样根本没办法把枪拿稳,有人说他可以用右手托住左手,那样他必须让右臂贴住前胸伸到左侧,左手背到侧后方,然后用大拇指朝自己开枪,这个姿势也实在太扭曲了。” 实际上,梵高并不是一个左撇子,如果他开枪自杀,手掌和伤口必定留有火药痕迹。根据迪·马约的判断,开枪的地点离梵高的身体应该有将近两英尺远,如果他是自杀,枪口离身体顶多几英寸。

是谁杀死了梵高

研究表明,雷内·萨克里坦,1890年还是一个16岁的少年,一个惯于恶作剧欺负人的小混混,梵高就是以他为首的一群小混混的捉弄首选。他们故意说些巴黎舞女的事让梵高听到,他们还在他沉思的时候把热的胡椒粉撒到他的画笔上,在他的茶里加盐,甚至把蛇放进他的颜料盒。他手中还有一把老式小口径手枪。他不承认自己与梵高中枪事件有任何关系,只承认那把枪是自己的。他说自己什么也没干,当梵高中枪的时候,他已经离开奥威尔了。 雷内的证词极大地动摇了“梵高自杀论”的基础。

梵高 《向日葵》

梵高 《向日葵》

善良的梵高维护的是艺术的尊严、灵魂的尊严

20世纪30年代,著名学者约翰曾前往奥威尔采访过一些当地人。后来他向很多人说起他听到的谣言,几个“小男孩”意外击中了梵高,男孩没敢出来承认,是因为他们害怕被指控谋杀,最后梵高选择保护他们,自己将这次枪击事件揽下来,给世人留下了一个“自杀式殉道”的结局。

梵高名画

梵高名画

梵高名画

梵高名画

梵高:我不想做一个半途而废的人,我要使非洲的太阳烧尽我体内的寒冷,并在我的调色板上点起火来

梵高曾在书信中写到:“我现在努力地吃饭,尽量不和其他病人交往,唯恐再次发病。以前,我根本没有恢复身体的想法,而现在我要好好地爱惜它,就像一个人,原本打算自杀,但在跳入水中的一霎时,冰冷的水令他清醒过来,又拼命地想回到岸上。”

这样一位善良的人,选择了“自杀式殉道”的结局,维护了他人生命的尊严,因为他太爱大自然,热爱生命,太爱他的故乡!我们来看看他作画的状态:“我用不规则的笔触猛击画布,随意涂抹。厚重的色块,画布上的斑点,随处可见的根本没有画完的部分,复制品,野人……我总是在现场直接作画。首先设法抓住画作的本质,画出轮廓,这些轮廓不管能否表达,但肯定能被感觉,然后再用简化的色调填满轮廓中的空间。所谓‘简化’,就是泥土全用紫色,天空全用蓝色。”

“我想像画向日葵一样画丝柏。我感到奇怪的是,在我之前怎么没人注意过它。这种树的线条和比例都可以和古埃及金字塔的方尖碑媲美。它的绿色也有一种高贵的气质。在阳光中它如一道黑色的闪电,有一种最有意义的黑色调,但这也是最难以准确描绘的颜色。”

“我需要太阳,我被它那可怕的热与光吸引了,离开了太阳就无法永远真正的绘画。在巴黎的几个冬天,我感到刺骨的寒冷,我怕那种寒冷深入骨髓,侵入我的绘画;我不想做一个半途而废的人,我要使非洲的太阳烧尽我体内的寒冷,并在我的调色板上点起火来。”

梵高在书信中提到在得病的日子里,站在田野之中,被一种深沉的孤独感包围着,却没有勇气走出去,也许当他站在画架前,哪笔作画时,才感到某种活力。终于,他说:“我越来越拒绝要崩溃的想法……….静静的等待和承受,比终日提心吊胆要好。”

因为人们常常被所谓的真相禁锢得太久,而不敢再向前迈进一步,人们更容易相信一个美丽的童话、唯美的爱情是那场悲剧的终点,以掩饰历史上对梵高的错误评估,得以心灵的宽慰。事实上,在梵高逝世之前,写了许多书信甚至比正常人的思维更具有客观敏锐性、感召力、号召力,对于大自然,与故乡更有真挚生动的热爱。“常常,常常,我们和爸爸一道散步到赖斯贝亨,那总是二月里最后的一些日子。在生长着绿色谷物的黑土上空,云雀在歌唱;辉煌的蓝天上飘着白云;然后是两旁长着山毛榉的石子路……哦,耶路撒冷,耶路撒冷!或者不如说,哦,津德尔特!哦,津德尔特!”就在别人不理解的日子里,他的生命是那样的悠长、浪漫与宽容,如果人们都相信梵高的画就是他炙热的情感与生命,为何不相信他的生命就像画一样有强烈的感染力与生命力?

梵高的生命还在延续

所以热爱梵高,我们不再需要多么的煽情,割耳的故事已遭到质疑,自杀的凄美很可能是一个惊天的谎言。我们不需要再多么地感叹梵高生前过得如此凄苦?或许我们大家都低估了一个非凡的艺术家内在的强大生命力!如果他最终选择了宽容地让大家不再追究责任,我们何不宽容地用真正的眼睛,内心对梵高的了解去看待梵高的一生?正如梵高所说:“生命只是一个播种的季节,收获是不在这里的。”

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

加载更多+