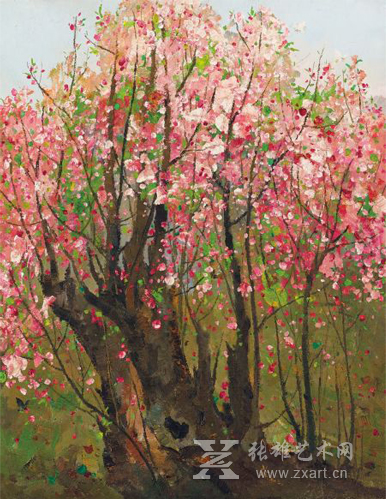

摘要: 时隔9年,1973年吴冠中先生在京郊创作了油画《红梅》。吴冠中先生曾说,一切艺术都崇尚音乐。不知他当年在北京城里,赏得心花怒放的寒梅时,是否联想起《红梅赞》?

吴冠中1973年作《红梅》(89.6*70cm)

张雄艺术网讯(文/胡莹)“红岩上红梅开,千里冰霜脚下踩”,一直都很喜欢于1964年由阎肃老师作词,羊鸣、姜春阳、金砂作曲的歌曲《红梅赞》,它用生动的音符将人们带向了千里冰封的坚韧境界,以及云天外飘香的无限襟怀。

时隔9年,1973年吴冠中先生在京郊创作了油画《红梅》。吴冠中先生曾说,一切艺术都崇尚音乐。不知他当年在北京城里,赏得心花怒放的寒梅时,是否联想起《红梅赞》?不知吴冠中先生当年用抽象的“斑斑点点”——那各色各情韵的花瓣、花蕾、花蕊,以及她们所依附的生生不息的枝干、枝条,还有那新嫩的绿叶谱写的,又是一曲怎样的天籁之音?

《红梅》诞生那年,吴冠中先生刚从李村重返北京,大学均未开课,使他可以不受教务羁绊,出行至京郊写生。因为心无旁骛,他创作出一系列京城、京郊杰作。《红梅》便在其中。2006年出版的《吴冠中》曾经详细记录他当时的心情:“饥饿的眼,觅食于院内院外,枣树,垂柳,木槿,向日葵,紫竹院的荷花,故宫的白皮松……均被捕捉入画。又骑车去远郊寻寻觅觅,有好景色就住几天,画架支在荒坡上,空山无人,心境宁静,画里乾坤,忘却人间烦恼,站定一画八小时,不吃不喝,这旺盛的精力,这沉迷的幸福,太难得。”

吴冠中先生所创《红梅》虽为油画,却取法于中国古画构图,贯穿着中国画的写意精髓,勃发着中国画的品格与民族精神。梅树之主干从画面右下方进入,及至中间曲折而上。吴冠中先生参考了国画的铁线描,强化了主干的宽粗,提升了枝桠的密度,塑造出野生梅树犷悍壮健、未经人工删斫浑然天成的本质。

我认为《红梅》最精彩的为三个部分。一为无限伸延的抽象之美。那浅粉的花瓣、胭红的花蕾、鲜红的花骨朵饰去具象,只有开放的姿态、情态各异,跳跃的音符、如冬日的阳光绚烂。彩点密密匝匝,穿透着画家创作的力量、速度与情感,浓烈的抽象留给读者广阔的精神空间。“塞满天地”的纷花激扬着喜悦、热烈、思念与新生。

二为稳扎稳打的根。吴冠中用浪漫抽象的笔触打开了人们无边无际的想象空间,又用老辣、干净、遒劲的线条将人们拉回到现实当中。由近及远,从有到无,黑是明亮与清新,棕灰是深沉与深埋的力量。他们是如此沉稳、热烈、恣意。

三为绿意,前两处精彩余味缭绕心底。而这绿意一不留神便会被人忽略。细细读来,才觉它的独到,她的美。除了星星点点于繁花之间的“绿意”,就是画作下方以绿为主调的色块与肌理。预示着春的旋律,生的希望。花丛中的绿与精细的枝桠若隐若现,花丛中的绿与鲜红的梅交相辉映,她是抽象美的升腾。小面积的色块则映射出了抽象美的气质与内涵。

吴冠中先生曾说:“生活在巴黎,陶醉于形形色色的现代诸流派的探索中,我体会到西方人的审美趣味了,如果我留在巴黎通过不懈努力,也许会在法兰西的大花园里增添一朵小小的月季花或玫瑰花,但我不甘心。我宁愿回到荒凉的故园,在风雪中开出属于自己的腊梅花来。”

“风筝不断线”是吴冠中先生创作的灵感与主基调。他毕生追求将中国画现代化、油画民族化的艺术创作。他笔下的江南水乡,诗意而抽象,清冽而混沌,从点、线、面中悟出深情画意。他笔下的红梅,直抒浓烈的故土情怀,洋溢着呼之欲出的炙热的艺术眷恋。

2015年4月4日晚,吴冠中1973年作《红梅》(89.6*70cm),在香港苏富比2015年春拍“现当代亚洲艺术夜场”上,以2500万港元起拍,经过多轮竞价后,最终以5800万港元落槌,加上佣金以6684万港元成交,成为本场最高成交拍品。吴冠中“生命的风景”专题的六幅作品也全数成交,共拍出1亿5,700万港元,超越拍前估价逾两倍。

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

加载更多+