摘要: 风雨作为一种自然现象,本无奇特可言,但却是抒发情怀的好“物”,历来受到文人墨客的喜爱:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”“ 春水碧于天,画船听雨眠”“ 风淅淅,雨纤纤。难怪春愁细细添”“ 随风潜入夜,润物...

风雨作为一种自然现象,本无奇特可言,但却是抒发情怀的好“物”,历来受到文人墨客的喜爱:“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”“ 春水碧于天,画船听雨眠”“ 风淅淅,雨纤纤。难怪春愁细细添”“ 随风潜入夜,润物细无声”……这些诗词形象具体的描绘了一幅幅风雨图。那么,绘画又该如何表达呢?

风无形,雨无状,也没明显的色彩,风雨图是不好画的,在技术上也有颇多难处。因此,风雨图反而让画家们有了巨大的创作空间和创作的冲动。从宋以来至近现代以来,众多名家创作了风雨图作品:他们有的直接画雨,有的画雨虽不见雨,却能使人产生下雨的感觉……一起来欣赏。

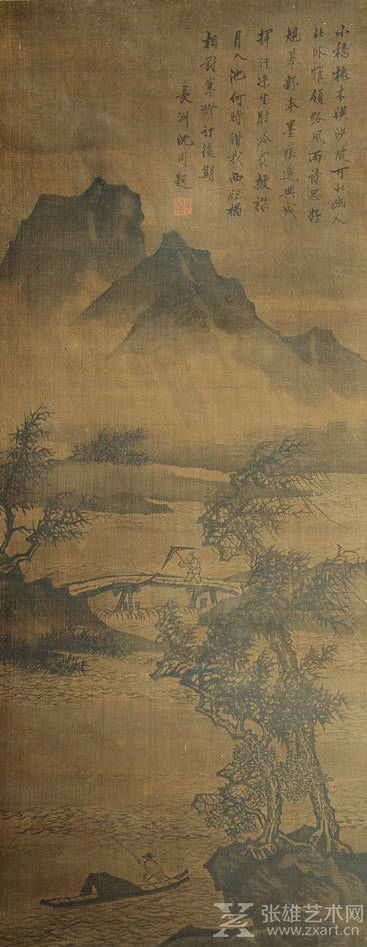

南宋 苏显祖《风雨归舟图》

画面着意表现出风雨急骤时的特殊景致,图中树木的枝叶在狂风中摇曳,板桥上的行人撑伞顶风冒雨艰难前行,河中小舟上的梢公费力地撑篙破浪行驶,形态都表现得十分生动。整个画面把江南风雨景象刻画的淋漓尽致、美奂绝伦。

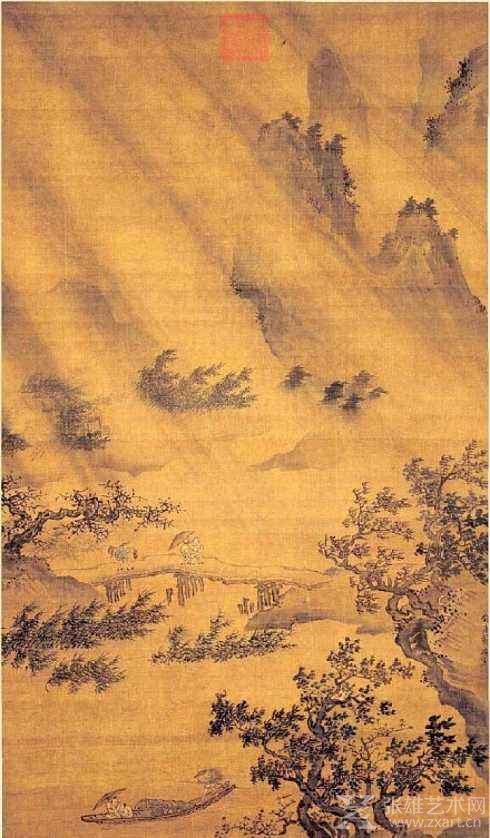

南宋 李迪《风雨归牧图》台北故宫博物院藏

此图表现的是风雨将作时,两个牧童驱牛回家的场面。密密的柳叶,勾点结合,浓淡相济,层次丰富、朦朦胧胧,给人以大雨将作,细雾先到的清润之感。

南宋 夏圭《风雨行舟图》团扇

《风雨行舟图》又名《雨江舟行图》、《风雨山水图》,波士顿艺术博物馆藏。南宋书画以团扇、册页或小幅画面为主,摒弃了北宋以来大山主峰为中心的高山瀑布式构图和细密繁复的笔墨,创新出以少胜多,以虚代实,以白当黑,以简代繁的艺术风格。

(手机横着看)

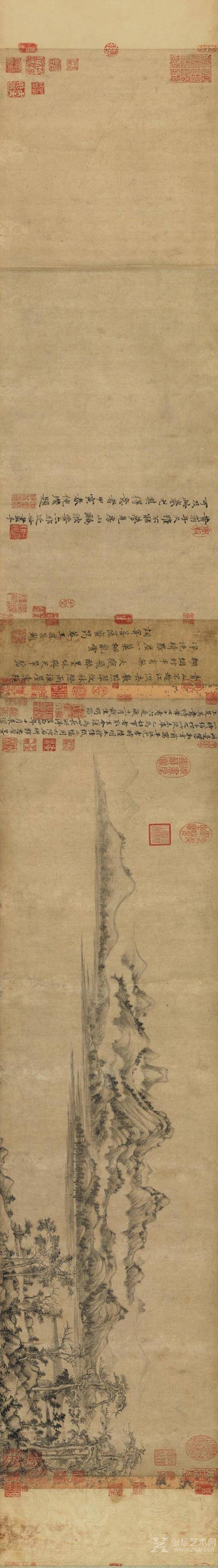

南宋 马远《春雨富士图卷》 纳尔逊-艾金斯艺术博物馆藏

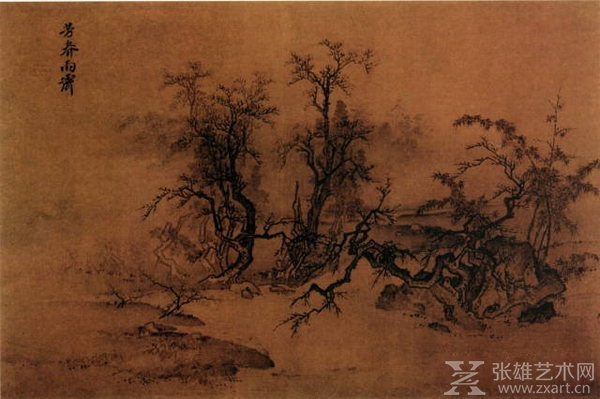

宋 马麟《芳春雨霁图》台北故宫博物院藏

此图描绘荒野平溪,窠石疏林。枝上嫩叶初露,春意浓郁。远方烟霭出没,隐约可见。画中怪石用山斧劈皴,老树用严谨的双钩填墨法,树叶用淡褐色点染。全图用笔瘦硬劲峭,构图简括,画风学马远而又有自己的创新,为马麟山水画佳作。

(手机横着看)

元 黃公望《溪山雨意圖》

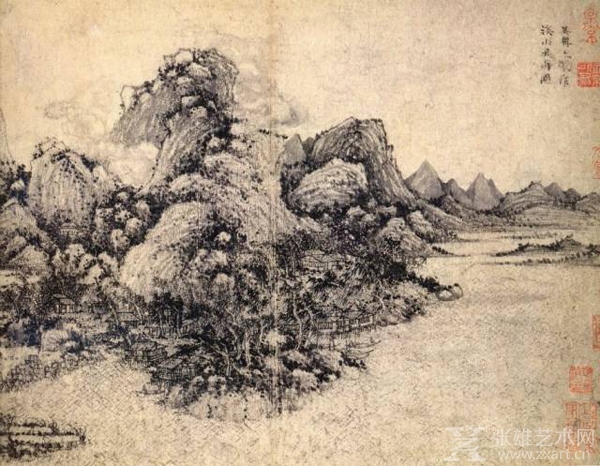

元 王蒙《溪山风雨图册》

元 高克恭《春山晴雨图》台北故宫博物院

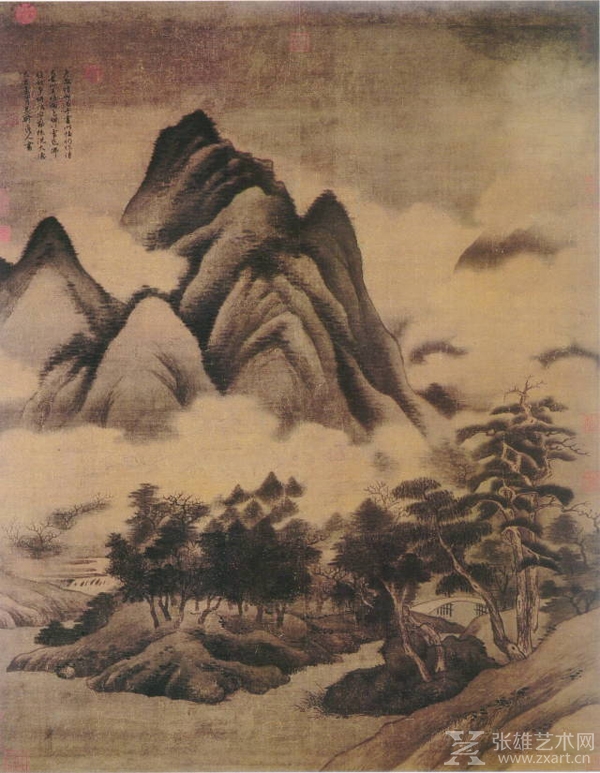

明 戴进《风雨归舟图》台北故宫博物院藏

这幅画描绘暴雨降临的瞬间,风雨交加,江面上小舟颠簸摆荡,行人迎风而行的情景。为了捕捉这大自然戏剧性的一刻,戴进运用宽阔的湿笔,快速斜扫过画面,表现大雨滂沱如泼、雨雾翻腾的撼人气势,同时他也画出翻折的树叶、芦苇,和逆风行走的小舟形成一种垂直逆向,加强整幅画的动势。

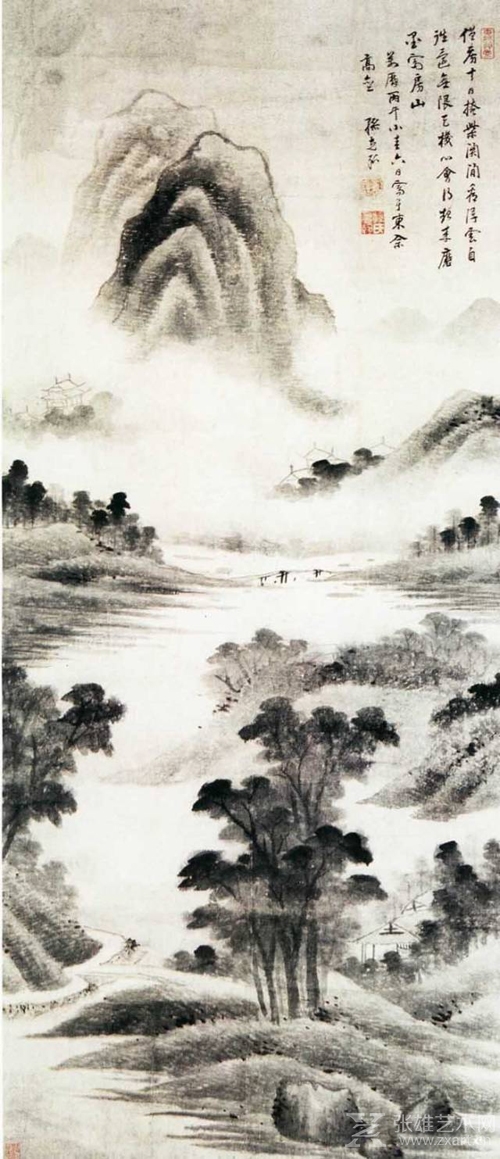

明 孙克弘《雨景山水图》广东省博物馆藏

图中画远山雾霭,近树清波,板桥屋舍,点缀其中。用笔圆润,墨色浑厚,表现了春天的雨后景色。

明 沈周《雨夜幽寂图》

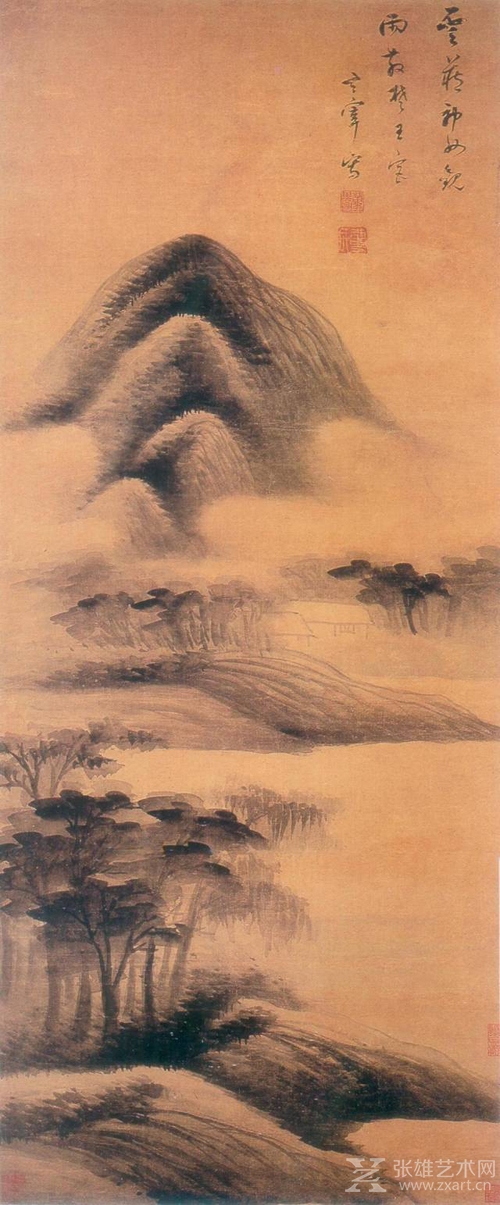

明 董其昌《云藏雨散》

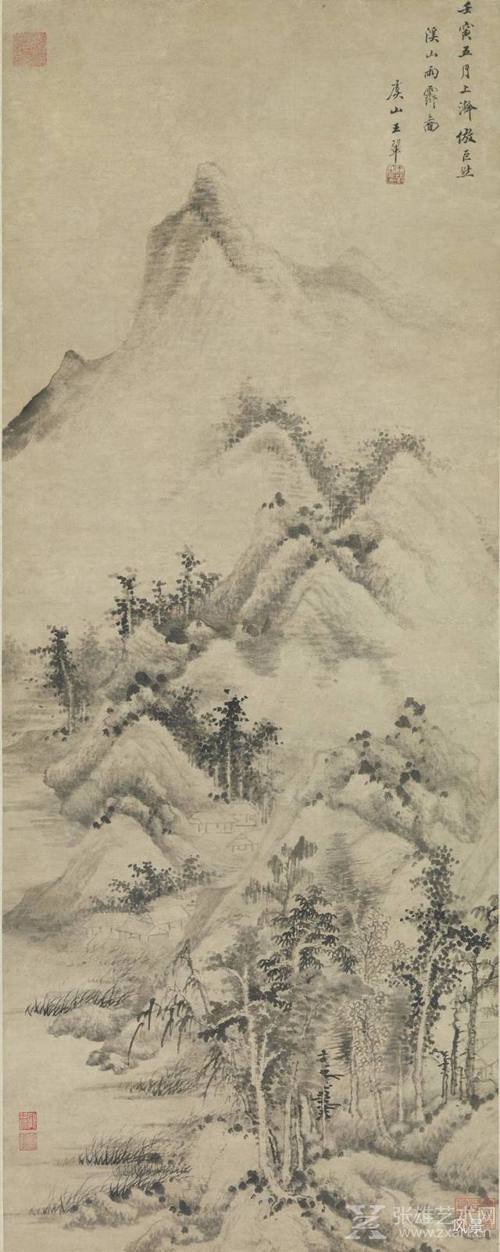

清 王翚《溪山雨霁图》大都会博物馆

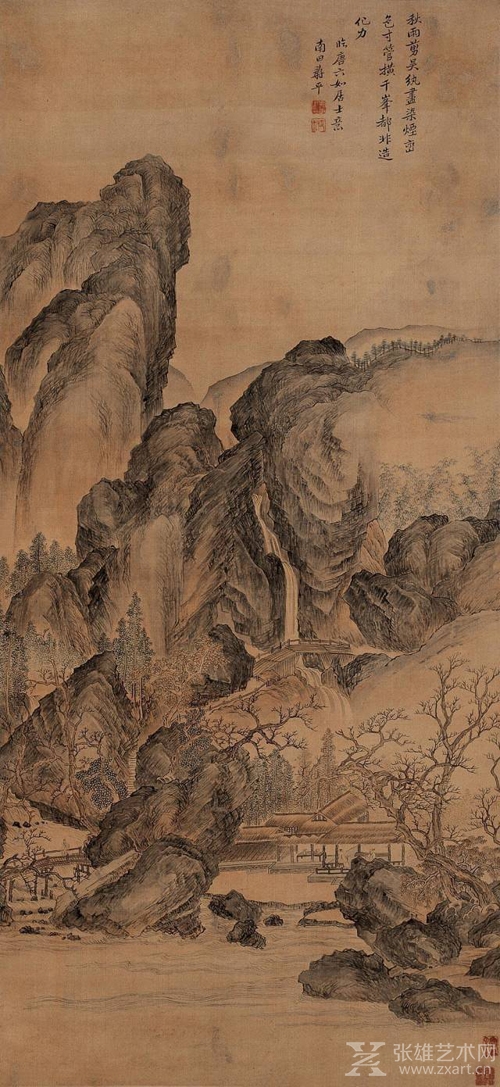

清 恽寿平《秋雨烟峦》

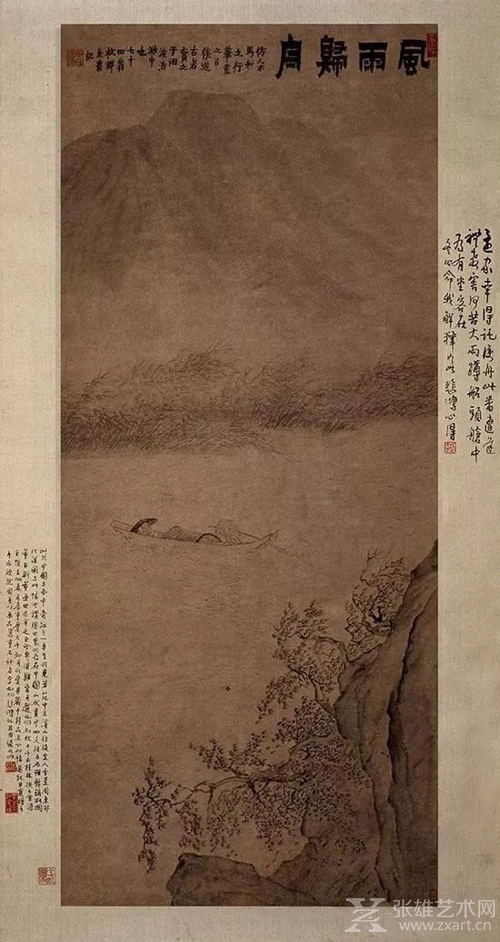

清 金农《风雨归舟图》

画面上方是雨中迷蒙的远山和山脚下岸边随风雨起伏的苇丛。中间留白处是大片的水面。画面右下方,工细写出峭立的山岩和岩石上经受狂风骤雨的树木。而这一切作为铺垫,衬托了风雨交加的水面上,一叶孤舟正在顶风逆水而行的场景。船头一人撑伞蜷缩,船尾艄公身裹蓑衣在奋力摇橹。画面全以淡墨勾描渲染,风雨大作的气氛和小船赶路心切的情态跃然纸上。

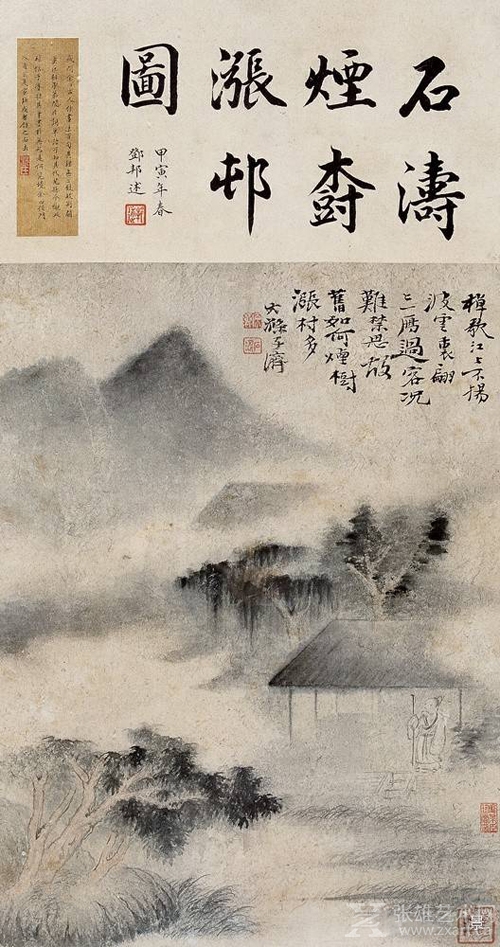

清 石涛《堤畔烟雨》

清 石涛《烟树涨村图》

清 弘仁《雨余柳色图》上海博物馆藏

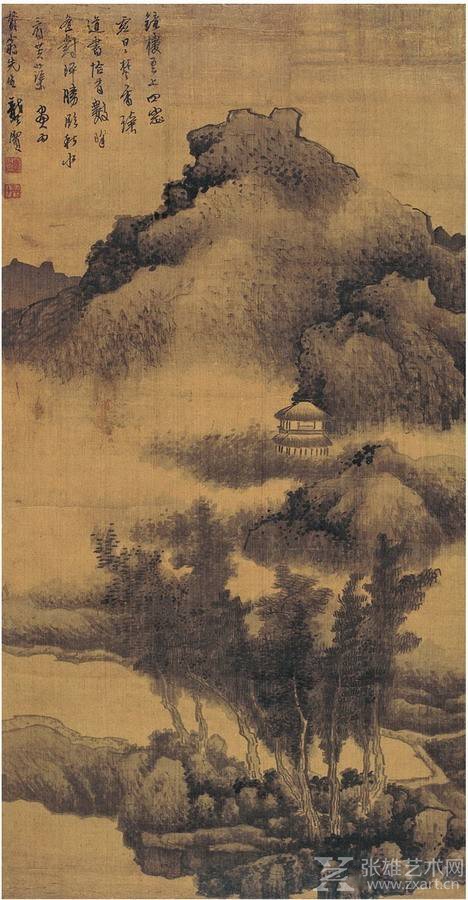

清 龚贤《夏山过雨图》南京博物院藏

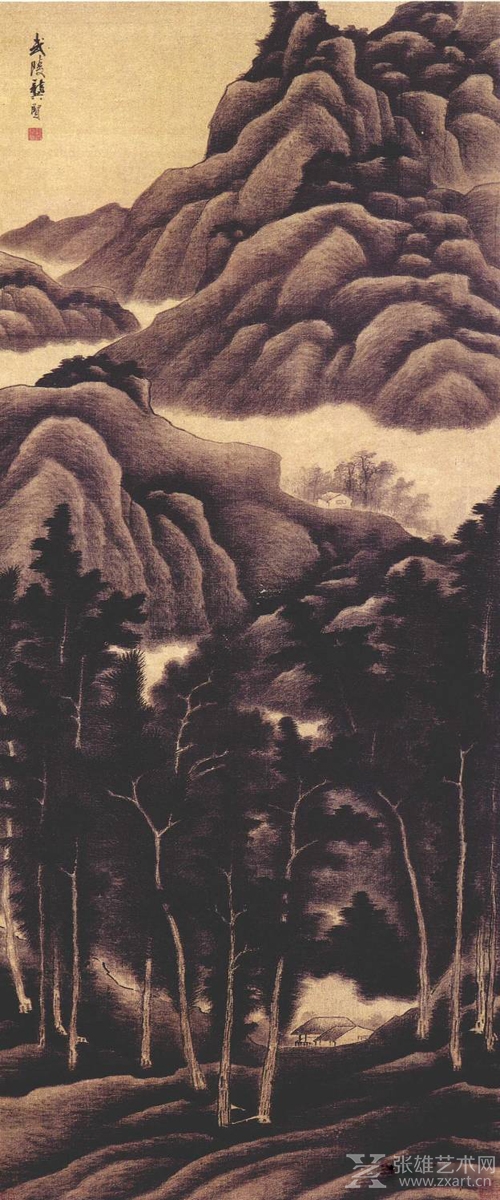

清 龚贤《溪山欲雨图》

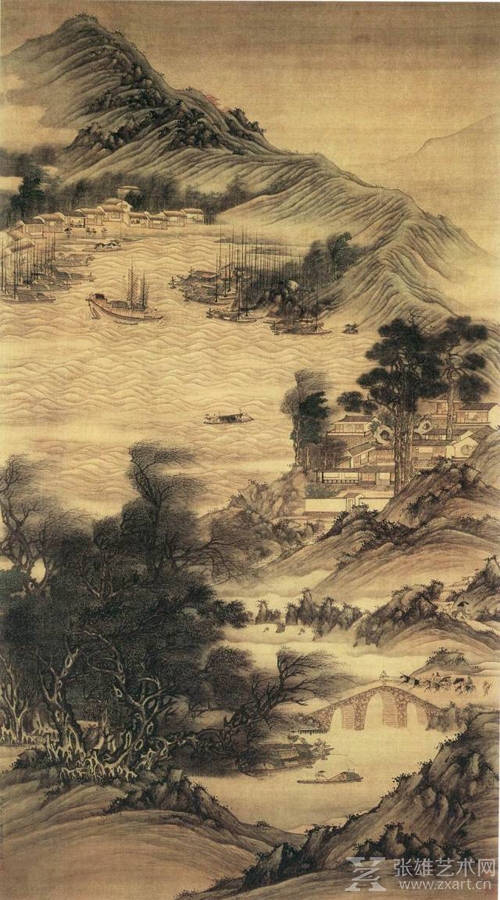

清 樊圻《江干风雨图》上海博物馆藏

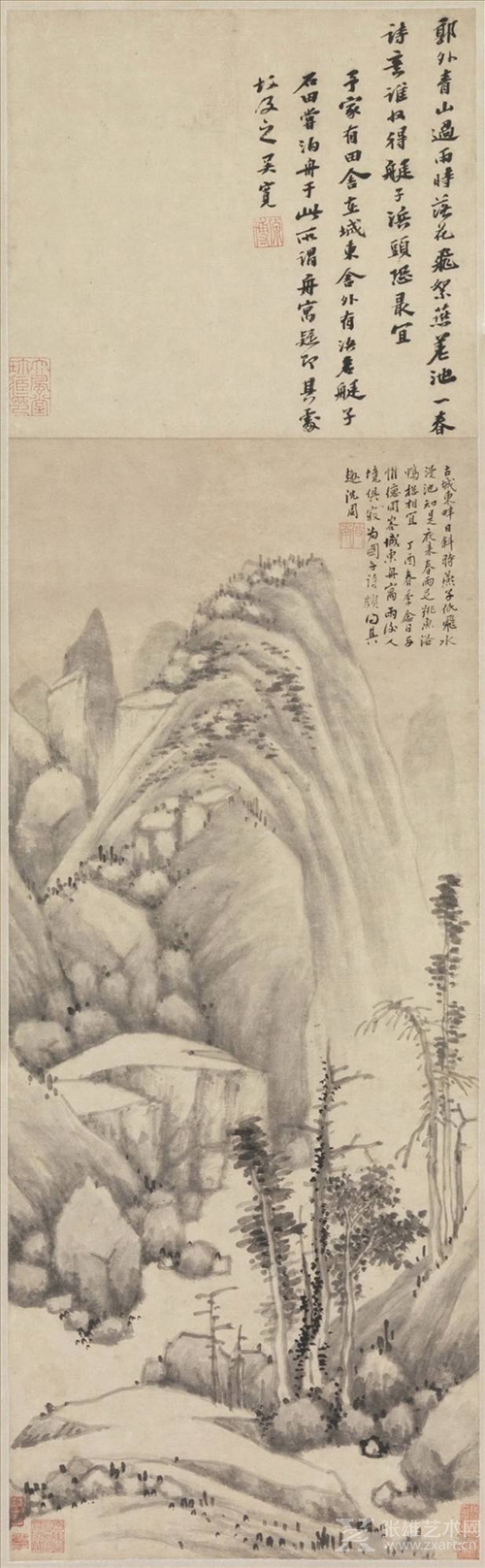

张大千《溪山过雨图》1981年

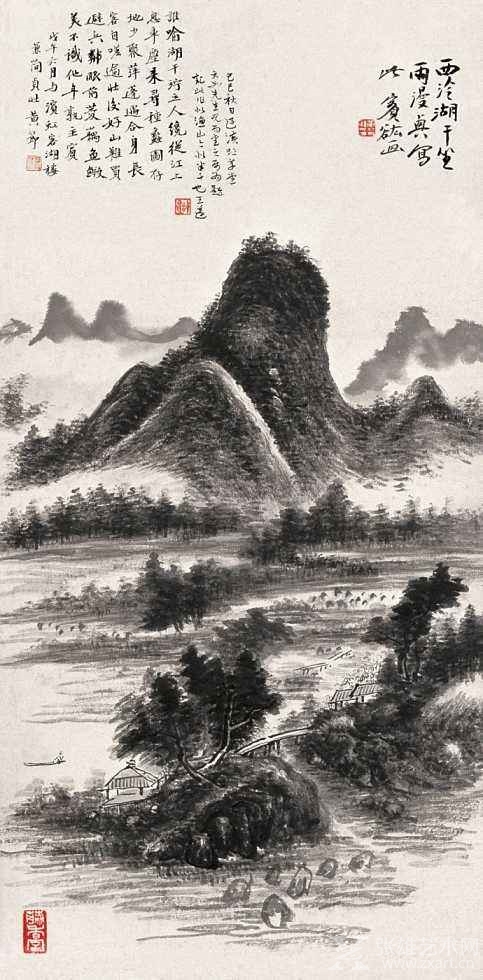

黄宾虹《西泠遇雨》

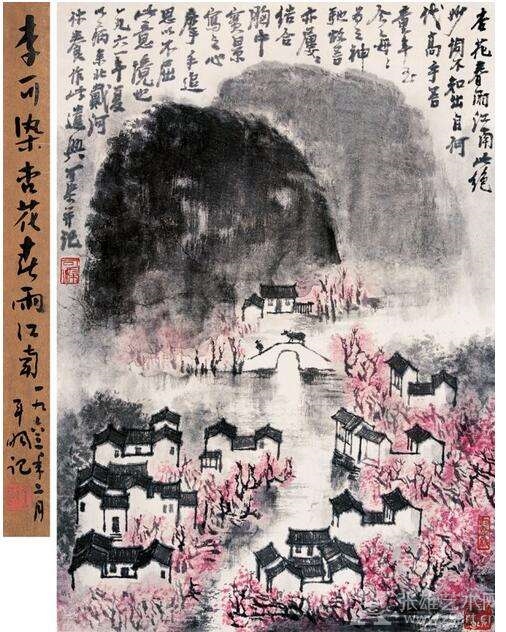

李可染《杏花春雨江南》

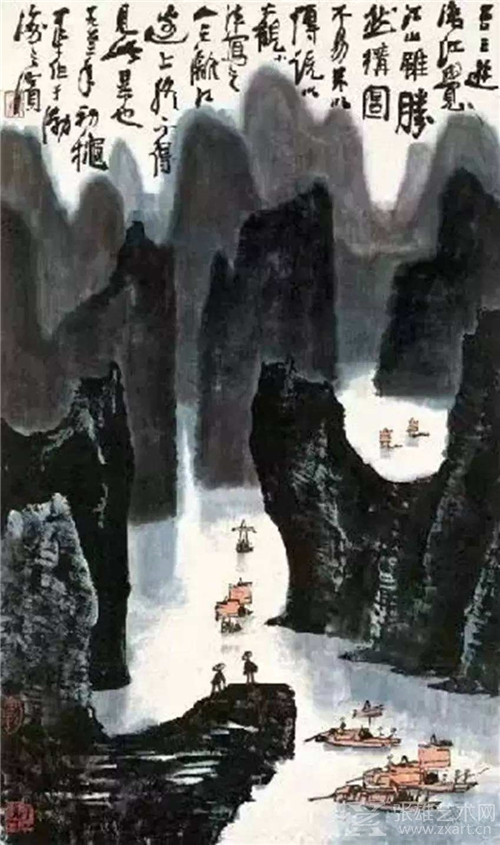

李可染《雨中漓江》1977年

傅抱石《万竿烟雨》1944年

傅抱石《西风吹下红雨来》1956年

傅抱石《风雨归牧》

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

很棒

很好

都是精品