摘要: “好景画出好看的画不算什么,平凡的风景画出好看的画方称得上好画!”这是杨夏林先生精辟的至理名言,他也有本事这样做到的,许多没有引起人们注意的景色,甚至连画家都没有注意到的一个很平凡的位置和角度,在他的...

杨夏林名言

好景画出好看的画不算什么,

平凡的风景画出好看的画方称得上好画!

“好景画出好看的画不算什么,平凡的风景画出好看的画方称得上好画!”这是杨夏林先生精辟的至理名言,他也有本事这样做到的,许多没有引起人们注意的景色,甚至连画家都没有注意到的一个很平凡的位置和角度,在他的眼中都是难得的场景,都能在他手中的笔下变成一幅幅精美的中国山水画。

杨夏林先生是中国当代杰出的山水画家、美术教育家,如果没有他坚持要在厦门创办美术学校,厦门乃至整个福建的美术史就要改写。他和他夫人孔继昭及印尼归侨李其铮于1951年创办了厦门“鹭潮美术学校”(现福州大学厦门工艺美术学院),多年来为国家培养了众多美术和工艺美术人才,改变了多少学子的人生轨迹。可贵的是在多年的逆境中,他平静如水,没有喧嚣,没有消沉,一如既往的在描绘着祖国大好河山。能在中国画坛表现出”继承传统,开拓创新”成大器者不多,杨夏林便是其中突出的一位。他继承宋人的传统山水画之精华,又有自己独到的创新,在中国山水画里的榕树、大海、岩石、高山流水等方面都有新的创意,他的山水画构图传统而又新颖,内涵丰富又意境深远,皴法精湛而又高超,形成自己特殊的“杨家山水”的画法,他的作品在国内外都享有很高的声誉,杨夏林是我们美术界德艺双馨的楷模。在学校校庆50周年后的某一天,“厦门日报”记者来到鼓浪屿学校内教师住宅楼的杨夏林先生住处,采访了杨夏林这位老画家,以下文章为当时采访时双方对白记录,有许多细节都是这次采访中才首次得于披露。采访虽过去是多年了,在杨夏林诞辰100周年(杨夏林生日:1919年12月26日)之际,再次转载于网站上,让年轻的读者们可以阅读。

注:厦门日报记者采访杨夏林先生时福州大学厦门工艺美术学院还在鼓浪屿康泰路151号旧址,未搬迁到集美理工路新校区。

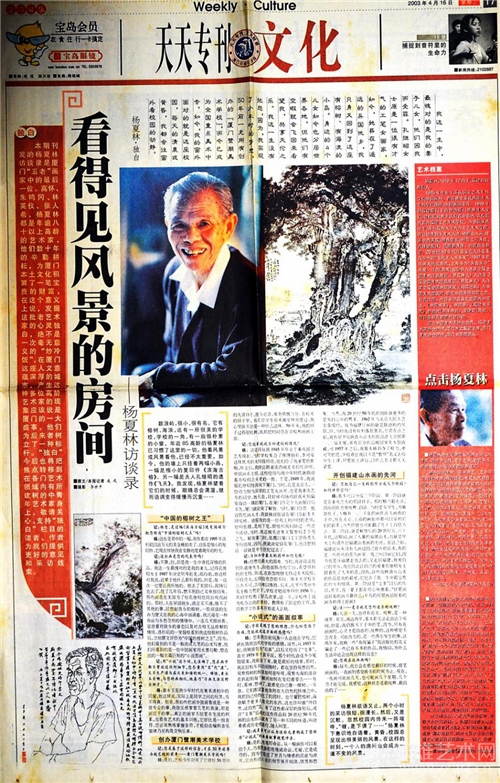

“厦门日报”天天专刊/文化 版面

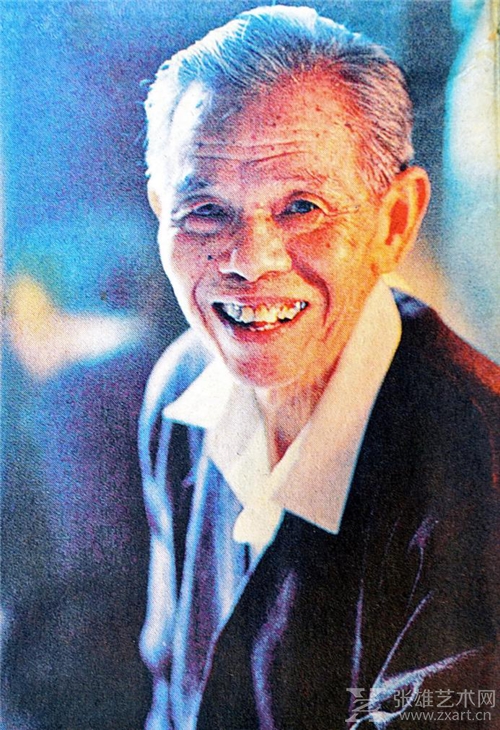

杨夏林相片(采访时)

2002年福州大学厦门工艺美术学院50周年校庆,

所有教职员工合影,前排正中为杨夏林老校长

转载2003年4月16日<厦门日报>天天专刊/文化

采访杨夏林文章

看得见风景的房间

杨夏林独白:

我这一生中,最愧对的是我的妻子儿女,他们因我而受罪。孔继绍女士原是一位很有才气的工笔女画家,如今,她葬在了遥远的异国他乡,我只身又回到了这座有榕树、有海浪的小岛。身边的4个儿女如今也分居世界各地,但他们有空暇就会飞回来看望我,共享天伦之乐。我这一生没有抱怨,因为,我实现了少年的梦想,50年前一无所有创办的“厦门鹭潮美术学校”而今已成为全国重点美术中(大)专。如今,我的窗外面对的就是这个座校园,每天的清晨或黄昏,我都会往窗外看校园的动静。

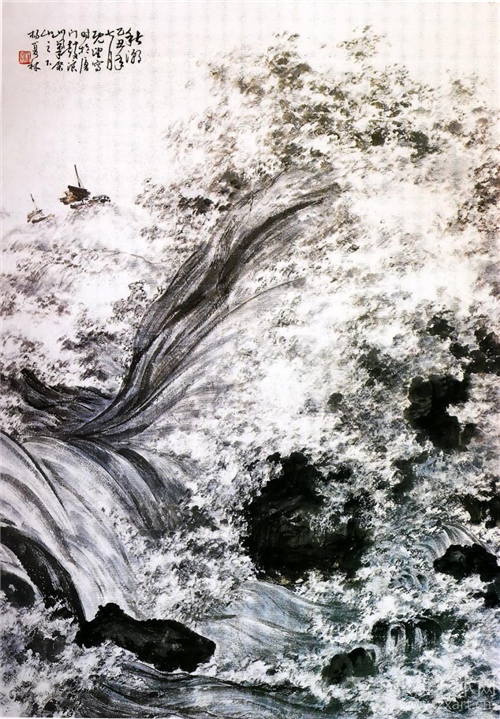

杨夏林《秋潮》乙丑年(1985年)

记者言:

鼓浪屿,很小,很有名,它有榕树、海浪,还有一所很美的学校,学校的一角,有一扇很朴素的小窗,年近85高龄的杨夏林已习惯了这里的一切。他看风景或风景看他,已经不太重要。如今,他的墙上只挂着两幅小画,一幅是缩小的复印件《滨海古榕》,另一幅是夫人孔继昭的遗作《飞天》。我发现,杨夏林望着它们的时候,眼睛总会濡湿,继而语调变得缓慢而沉重……

“中国的榕树之王”

杨夏林《江畔苍龙》壬申年(1992年)

记:杨老,是这幅《滨海古榕》使美国媒介把您称为“中国的榕树之王”吗?

杨:这张是其中一幅,原作都在1995年洛杉矶以近万元的美金被拍卖了,这张是缩小的复印件,它在伴随我在安静地度着晚年的时光。

记:这些画是您的代表作?

杨:不算,但,却是我一生中寄托深情的作品,我这一生最愧对的是我的妻儿,记得孔继昭女士1987年决定只身赴美,临行前,她这样对我说,这辈子她什么都听我的,但是,惟一这次一定要让我听她的,她去美国后,我随后也去了,住了几年后,想不到自己又单独回来。那些画是在美国为了孔继昭住院治病而画的,那时,人在异国他乡,语言又不通,做不了其他的事,回想起故乡的榕树,一股顽强的生命力便又在我心海中汹涌着,我沉浸在一种命运与乡愁交织的情境中,一连几天描画着、宣泄着对故乡的眷恋以及对古榕无从排解的情结,洛杉矶的一家报纸看到我这组榕树作品后,立刻撰文评价为“中国的榕树之王”,因为,他们看到的不是一般淡淡几笔的山水写意,他们所看到的是一位中国画家用水墨勾勒,塑造出的一幅宏篇的巨制的“小说图画”。

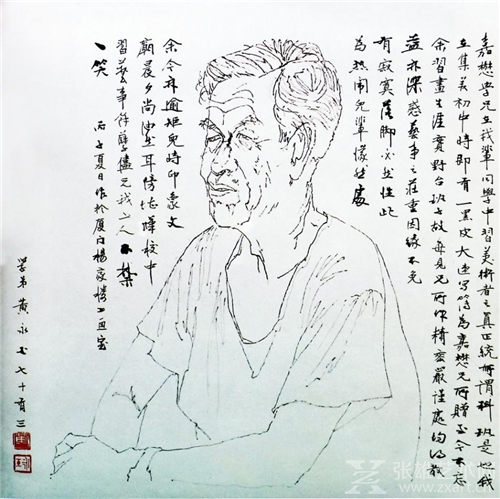

记:用“小说”这个词,太准确了,您在画中都不曾放过任何细节,您尽量用“实”代“虚”,又不失严谨与层次美和谐的统一,难怪,黄永玉自嘲,与您的画相比,他真乃“习画生涯实野台班子”。

杨:黄永玉是我少年时代的集美读初中的同窗,他这样说,实际上是同学之前的玩笑,当不得真。但是,我始终把画中国画看成是一种很专业的事,我很反感廖廖几笔的表演,那是画匠干的事,真正的画家不但要有生活的积累,也要有艺术的基本训练,它好比是一组音符,您必须熟练掌握音符,才能自由编织音乐旋律乃构筑交响乐章。

杨夏林画像

黄永玉作(杨夏林在集美中学同学)

创办厦门鹭潮美术学校

记:您是基于这样的信念,才在50年前等办起艺校的前身——厦门鹭潮美术学校吗?

杨:是的,艺校今年迎来了它建校50周年的大喜日子,抚今追昔,难免感慨万分。在校庆的日子里,有几位学生前来寓室伴我度过,我心里说不出是一种什么滋味,50年来,我的日子过得很纯粹,我都把时间花在学校和画画上面。

记:您能否说说当初建校的情况?

杨:这还得从我1945年毕业于重庆国立艺专说起,当时学校集合了像傅抱石、李可染这样优秀的大师级师资,他们给了我重要的影响,毕业后,我曾应聘重庆西南美专担任讲师、中国画系主任,这些经历与少年时代就萌动着办校的念头更趋一致。于是,1949年,我说服夫人孔继昭随我南下厦门,当时,孔是北京人,一位功力相当深厚的工笔女画家、也是我重庆艺专的同学,她很无奈,只好嫁鸡随鸡跟我来到偏安海边一隅的厦门,在厦门办完个人画展以后不久,厦门就迎来了解放。当时,厦门急需一批宣传绘画人才,我就被说服留在厦门办起美术研究班。说服我的是一位我上初中时的老师,他叫张霞,是地下党,曾组织我们搞过一些进步活动,当时,我还被关进集美警察局2个月之久。解放厦门时,张霞以厦门文工团负责人身份出现,因而,我就决定留在厦门,也没想到这一留就是半个世纪过去了。

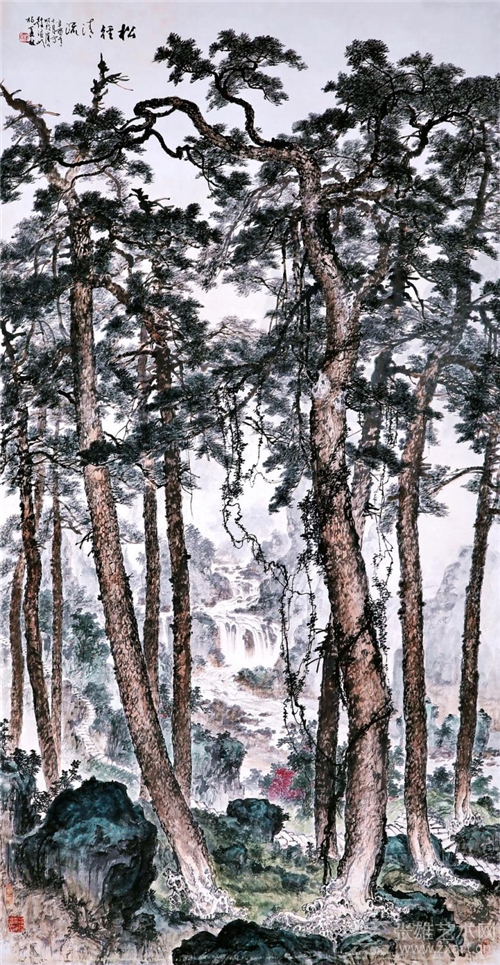

杨夏林《松径清流》 辛酉年(1981年)

记:当初办学最大的困难如何克服?

杨:经费是最大的困难,当初,我还设法找到陈嘉庚先生,向他面陈办校宗旨,希望得到他的支持。陈说,在新加坡曾支持过美术院校,但投资大,长期投资恐怕不行。像美术学校非公办不可,否则难以维持。后来,在罗丹等地方名士极力赞助下,学校才勉强维持到1956年,其间学校搬了好几次家,这一年,学校终于成为私办公助的学校,老师有了固定的工资,各项教学工作基本开始走入正轨。

“小说式”的画面叙事

记:学校实现了您的理想,但也给您烙下伤痛,您能说说这方面的感受吗?

杨:你看我目前只身一人住在学校,您就不能猜测我对学校的感情。诚然,从1957年起,我被错划为“右派”,以后又经历了“文革”,直到1979年才获平反,那个时代造成多少冤假错案,我能活下来,就是最好的结果,那时我在拉板车劳动间隙时,都在坚持观察自然,观察榕树的根须如何呼吸、观察大海的波涛 在跃起的每一个瞬间如何变幻着的姿态……有时,看神、想神了,就感觉自己像一棵树、一朵浪花、他们紧紧地依附在大自然的环境之中,我把自己给物化了的同时,也尽量把榕树、海浪赋予更多人性化的东西,这也叫做“师自然,法自然”罢。有了这些最深层的体验后,或许“文革”后画的的这些作品较20世纪50年代画的山水作品就有了另一种不同的味道,叫沧桑感或历史感都行,随人叫罢。

杨夏林《春晓》 己未年(1979年)

记:我是否可以认为这些元素构成了您称为“小说式”的画面叙事视觉冲击。

杨:是的,性格既命运。从一幅画作可以看出个人,乃至民族的性格或命运,无疑,它是成功的,因为它经过了岁月与感情的沉淀与淬炼,它由构成小说的细节展开阅读、欣赏和想象,当然,我20世纪50年代的创作就更多得是发自心中的赞美。1962年当北京人民大会堂落成时,我为福建厅画的就是鼓浪屿的风景,但,当时我没有权利落款署名,尽管在这之前,我有很多反映故乡山水的作品进入全国第一、二届美展,并有部分作品被国家美术馆收藏,可1957年之后,我基本上被剥夺了权力,更可笑的是,学校竟让我以不是“教师”名义去给学生上课,只要能上讲台,以什么名义都无关紧要。

杨夏林《翠谷清泉》 庚午年(1990年)

记:您把自己一生的创作分成几个阶段?如何评价它们?

杨:基本可以分成三个阶段。第一阶段就是重庆艺专的那段日子,那是精力最充沛,因而创作也更纯粹、自由。当时是穷学生。为填饱肚子,大概有一、二千张的画作流入画商手中,现在北京、上海的画廊中都可以觅到它们的踪影,当然价值也可能翻了几十上百倍不止。第二阶段,就是解放后的20世纪五、六十年代,这期间,画了大量的福建山水,也就是学术上所为开创福建山水画的先河,在这之前,福建还从来没有人画过自己故乡的山水,有的是一些传统的花鸟画家。我之所以画它们,因为我是从福建走出去的,又走回福建,我爱自己的家乡,我也因此让自己的爱妻孔继昭女士跟着我吃了太多的苦,因而,这些反应故乡山水的作品是我的最爱,它包含了我一生中最宝贵的时光和情感。第三阶段是“文革”以后的作品,其实,我一辈子都在用心琢磨着,“好景画出好看的画不算什么,平凡的风景画出好看的画方称得上好画”!

杨夏林《莲花峰》甲子年 1984年

记:这----是否就是您送追求的纯粹?

杨:人活一天,也得有追求。纯粹,是一种境界。其实,我这两年,基本都无法走出这个房间,但是,我仍放不下手中的笔,因为,只有在画画时,心灵才是自由的、纯粹的,这种感觉不会改变。可能改变的是一些偶尔发生的事,这两年,我被一些“高级骗子”假出版社的名义骗走了一些已存不多的作品,我纳闷,为什么生活中还会出现这样的丑闻?

记:您现在还画画吗?

杨:每天,我总会在感觉最好的时候,提笔画画的,一直画到感觉疲劳的时候为止。现在,一张画可能画几天,也可能花几个星期、几个月才能完成。我感觉,这种状态是最纯粹、最自由的了………

杨夏林欲语又止。两个小时的采访很短、很漫长。然后,又是沉默,忽然校园内传来一阵喧哗,“喔,是下课了……”杨夏林下意识地自语着。黄昏,校园总呈现出很美丽的风景。在这样的时刻,一个人的房间也会成为一道不变的风景。

图片提供/杨维凡

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

加载更多+