摘要: 山水画的构图亦称山水画章法或是山水画布局,是山水画创作中最重要的环节,构图的成功与否关系到山水的好与坏。构图必须与画面立意相结合,也就是要与画面的内容相协调。

山水画的构图亦称山水画章法或是山水画布局,是山水画创作中最重要的环节,构图的成功与否关系到山水的好与坏。构图必须与画面立意相结合,也就是要与画面的内容相协调。构图要运用对立统一规律,要体现宾与主、远与近、虚与实、疏与密、聚与散、开与合、藏与露、黑与白、大与小等各种关系,对立的双方是可变化的,统一画面是均衡的。只有把这些相互对立关系很好融合在一个画面中,才可称得上是好的构图。一幅好的山水画必须要有好构图,画面主题要明确,内容要突出,有节奏感和韵律美,加上醇熟的皴法和笔墨渲染,设色明亮雅致,提款优雅和合理用章等等。同时山水画家还要更多的面向生活走向大自然,初学山水画的学者应该首先理论上了解这些规则。

杨夏林校长是中国著名山水画家、美术教育家,他于上世纪40年代就读于“国立艺专”,当时的“国立艺专”是中国美术界的最高学府,集中中国大批顶尖美术人才,杨夏林在此得中国山水画大师傅抱石、李可染、黄君璧、赵少昂等老师的教导,成绩斐然。杨夏林1949年来到厦门,1950年在厦门创办“厦门文联美术协会美术研究班”,续而和夫人孔继昭和同道者李其铮共同于1951年又创办厦门“鹭潮美术学校”(现福州大学厦门工艺美术学院前身),在长期艰难的办学历程中坚持美术创作和教学直至退休,几十年来的美术教学和美术创作中,除创作大量精美的有影响力的山水画作品外,还写出许多有关中国画的论文。今年是“鹭潮美术学校”成立68周年,又是杨夏林校长诞辰100周年之际(杨夏林生人1919年12月26日),本网站陆续转载杨夏林校长部分有关山水画的教学论文,配合部分绘画作品加以阐述,对中国传统山水画有兴趣的学子及绘画爱好者都可以阅读,对学习绘画大有益处。

杨夏林相片(美国邮政发行杨夏林相片邮票)

杨夏林榕树作品邮票(美国邮政发行)

见邮票图面下部小字,第一次见到在美国邮票中出现中文字:

杨夏林(1919--2004) 鼓浪屿的榕树

Xia Lin Yang’s Banyan in GuLangYu

杨夏林、鼓浪屿和榕树同时出现在美国邮票上

以下正文

山水画的构图

杨夏林(副校长/教授) 教学论文之一

构图在中国画一般传统的说法上叫作“经营位置”“置陈步势”“布局”“布置”“构局”, 而现在则通称构图,国画的特点除了用笔用墨用色等与西画不同外,在构图方法上也与西画不同,这是因为我国绘画上是讲究写意的。另方面在山水画上很大量的画不是某个具体地方的风景写生,在花鸟画上也大量的不是某具体场面的花鸟景物的写生,而是典型化地求得某些自然美好意境的体现。同时在观察大自然的方法上,也是画家在行动中多方面多角度地去观察自然对象的局部和全貌,因此画家对客观对象是全面了解,是广阔的没有边界的,有时画作所表现的对象往往是数百里数千里的大好河山,如《长江万里图》。在花鸟画上也有许多长卷,许多复杂的花鸟穿插在个画面上的,所以他必须用特殊的方法去概括它,去排布穿插它。另外在画幅的形式上也很多样,有条幅、中堂、长卷、圆形、扇形、横幅等等,这就应该在构图上采用特殊而又灵活的方法,这种方法就形成了国画构图上自己明显的特点。

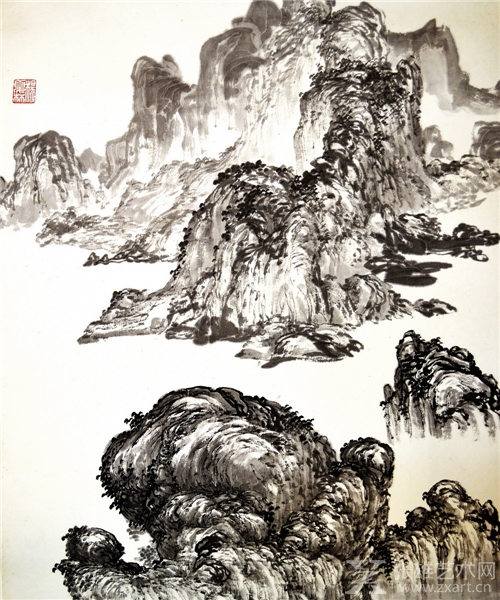

杨夏林教学图稿一

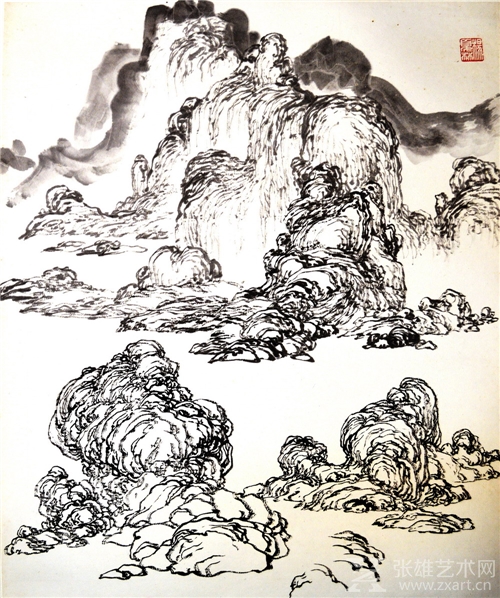

杨夏林教学图稿二

一幅画的构图是根据其主题内容的需要而经营物象的位置的,是一幅画的 “总要”,“总要”布置得好,就能够把主题思想充分地表现出来。当然要表现主体思想和画面气氛还与笔墨设色等技法也有密切关系。相比之下,构图在技法还是列为第一位,是山水画的基础和最重要的事项,构图如果不好,即使笔墨设色等技法如何醇熟也是枉然,结果还会归于失败,至少是有大缺陷的。因此作画时,首先必须十分重视和认真构图。

在着手构图前,要凝神静思,即要先立意,把自己的情与景整理一下,考虑如何更好去表现那些情景,心理要想好一个大体的布局开合大势,这就是所谓“腹稿”,即“胸中丘壑”或“意在笔先”。腹稿能够把丘壑、气氛、情趣等都想好,不然至少也得想好布局大势,然后才能用柳炭条起稿,在起稿时再进一步深入构思,前面这一步就是做到立意。

杨夏林教学图稿三

杨夏林教学图稿四

起稿现在多用柳炭条,古人是用白色土笔,谓之朽笔,有“九朽一罢”之说。九朽就是多次推敲修改稿子,一罢是稿子决定后用淡墨按稿痕画出,然后拂去稿迹,这叫做“一罢”,这是起稿的方法步骤,也说明起稿时的认真用心。古人起稿时 还有所谓的“留”,就是画面某些地方不能决定,可以先留空,待仔细考虑决定后再添加上去,不可随便填塞,这就是诗人所谓“句缺须留来日补”的方法,后加上去的景物如果加得恰当,有时可得到十分意外而又巧妙的效果。这“留”的方法也是说明作画要求要严格。

中国画构图是有一定的规律的,前人常说“画无定法”,但“画无定法”不是说没有法,而说的无定法,就是说不要把规律方法看做是死的不可变的方法,以此来束缚自己,而是应该灵活地运用规律。构图也是一样,要灵活运用规律去构图,则可根据需要而千变万化。我国古代画论谈到构图上的规律,大约有如下几项。

一.宾主

一幅画必定要有一个中心的景物,做为中心的景物叫做画的主体,其余的景物则为画的宾体,有了宾主景物才能彼此顾盼呼应,有了中心气韵才能有所团聚。正如一篇小说一场戏要有主角配角一样,不能都是主角或都是配角,这会让观者看到一幅没有中心又杂乱无章的画面。幅山水画其主体可以是树、 是水、是瀑布、是石头、是山峰、是房屋、是人物等等,这要视画家要表现的主题思想而确定。主体的位置一般是布置在画面中心的偏上右、上左或下右、下左,不要放在画面中轴线的上下方,或中轴线的左右方,不要太正中也不要太偏,大小也要适当,不要太大太小或太满。主位定后再定宾位,讲究景物的穿插,远近高低虚实的变化,宾主的关系应该是主体较突出,宾体呈陪衬,要顾盼呼应密切关连,不要各不相干,不能宾胜于主,成喧宾夺主。整幅画面布置宾主之后,主体中还要分宾主,宾体中也还要分宾主,就是分主次。如以人为主体,则头部更为主要,头部中则眼神更为主要,其余为次要。宾体中也要分主次,宾体如是三株树,则三树中,当以一株为主,余下二株为次,余二株中又以一为主,另一为次。如以山峰或树或石或瀑布等为主,则山峰、树、石、瀑布中应有一项是精彩的主题,其余是次要的。处理宾体也如上述,有时画面仅画一株树或一山峰或一石头,其宾主也就是这样区分的,其中精彩部分即是主体,其余为宾体。此外在用线用墨用色等也要有主次。清华琳(清代画家,著有专论《南宗写山水之法》说:“大小相间,前后相映(拖),有起伏、有隐现,参伍错综,主宾顾盼,纵块数甚多,总要联络有情,毋令块块可以单取(出)也”这本是论山水画里山石的布置,但对整辐画的构图来说,其道理也是一样的。应该这样画面的气韵才能得到团聚,才能结构严谨如同一体,使他人不可能对画面进行或多或少的分割,局部的分割或是缺角都会使人感到画面的不完整。

杨夏林《月下溪流图》

如此文章中所说,画面中已经完美表达月下溪流的主题,所以此画并不在加上题目只签上作画的时间和地点,画中蜿蜒而来的溪流是主体,四周山石是配角,树林中隐约露出幢幢村屋,多层远山高低错落虚实有度。杨夏林山水画最大特点是有近景、中景和远景。(不似市面上许多匠画、行画中所表现的排牙式远近山峰,此类画基本上没有画近景)

有个定义应该讲清楚的,就是主体不等于主题,正如小说与戏剧中主角不是中心思想一样,但也可以只专注描写主体去体现主题,而不加任何宾体,这样的画如果说有宾体的话,那么就如上述画面中的精彩部分就是主体,其余则为宾体。此外题字、签名或印章可算是宾体,有时则以点缀人物或屋宇为名,则人物、屋宇为主体,山水、树石为宾体。

一幅山水画,必须有实处也有虚处,有笔墨处是实,无笔墨处是虚,而有笔墨处密、聚、详、浓的地方是实,疏、散、简、淡的地方有虛,运用这些虚实变化也可使虚中有实和实中有虚。远景处淡而简,是虚,近景详而浓,是实。树石的凸出处与亮处、房廊的白墙粉壁、密叶中的白夹叶都可以处理为白,就是实中有虚。云烟、天空、淡水可以是空白或虚笔,但也是实物,就是虚中有实。

山水画不管工笔重彩还是写意淡彩都是以笔墨的近浓远淡来区分出空间距离与层次的。以黑白浓淡来互相衬托调和统一的,而云气水流与光暗又是山川灵气活动的物象,没有远近与光暗的变化和云或水流的活动,则山川必然是晦塞死气沉沉,或是迫促而气龊的。空白及淡墨则是这些大自然物象的最佳表现手法,所以山水画是非常重视黑白浓淡的处理的,加上中国画无论是工笔重彩或浅绛大写意,都是从“写意”出发,因此笔墨的简繁疏密、黑白浓淡就更为重要。需要突出作品的主要精华处,可以空白去衬托,嫌景物太实,可以空白去补救,怕景物繁杂,可以简笔虚笔去表现,不符合画意需要的,可以做到意到笔不到的,则可一笔不画。总之按照意境的需要可以灵活地处理虚实。另外山水画还非常讲究构图的形式美和讲究节奏的,黑白浓淡的对比可以很清楚地显路出构图形式的美与丑,看出松紧空白和浓淡处理得好,也就显出画面景物安排得好,空白浓淡处理不好,也就是最物安排不好。有时少一笔或一点就使人感到缺了什么东西,有时多一点反而破坏了画面的完美。空白要留得完美和谐,其关系是非常微妙的。清(人)华琳说:“于通幅之空白处。尤当谨慎.有势当宽阔者,窄狭之则气促而拘,有势当狭窄者,宽阔之则气懈而散,务使通体之空白毋迫促,毋散漫,毋过零星,毋过寂寥,毋重复排牙,则通体之空白亦即通体之龙脉矣”。“空白”是山水画里不可缺少的,无论怎样复杂的画,总要有小块空白,否则就会气塞不能松动,但空白也不能安排得太散无主次,多块之间也应有顾盼呼应。还要注意空白地方的外形的美,不能乱留空白,过于强调“意”有时就会忘了美,忘掉统一和谐,而犯乱留空白的毛病。空白也就是画中之画,是画的部分,有画处与无画外是不可分割的。反过来讲,景物位置形状关系等如果安排得好,其空白处也定会好的,所以者关系是微妙的,正因为关系微妙,在构图时就必须认真下一番功夫去斟酌。

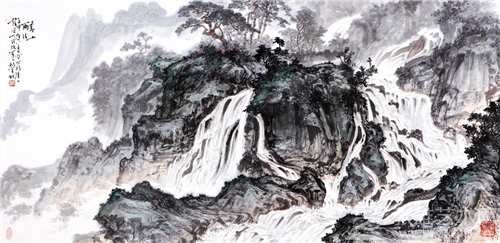

杨夏林《春山雨后》

山中一夜雨,雨后的瀑布冲击着岩石,发出雷鸣般的声音。画中的岩石、流水、树木、远山、云彩等等,主次分明,虚实掌握得恰到好处,瀑布流水众多变化又立体感强,见画如入其景。

二.藏露

藏露的手法在山水画里也是非常重要的手法。藏露或许说成含蓄会更清楚直接一些,也就是面画上景物的藏与露。画面是有限的空间,如果所有景物平铺直叙展现在上,所有的景物确实会被人全都看尽,却会感到枯燥无味。一篇文章或一首诗所有内容和意思都说尽了,不留余地让人去想象回味,看过了必然感到平淡无奇,因此,必须在有限的画面上,用藏露含蓄的手法,留有余地地让人去想象和回味,不直接说,却说到了更多的东西,不真接画,却会引人入胜,让观者浮想联翩,使人看到画外之画,想到画外的意思,达到不说而说,纸短情长,趣味无穷的境地。因为画面是有限的,而观者的想象则是无限的,所以必须合理利用景物的显露和躲藏或是隐现甚至空白等手法,不能使观众一目看尽,无可回味,而要引导观者去想象,达到深刻感染观众的目的。前人有以绘幡杆暗示寺庙的存在,以绘酒帘暗示附近有酒家,还有古人把重要景物采用躲闪遮叠等手法来表现它的存在,这些就是山水画藏露的手法。明唐志贺(明朝画家)在他著作(绘事微言)中说道:“画叠嶂层崖,其路径、林落、寺宇,苟能分得隐见明白,则不但远近之里了然,且趣味无尽。更能藏处多于露处,趣味愈无尽。盖一层之上,更有一层,一层之中,复有一层。善藏者未始不露,善露者未始不藏。藏得妙处时,便使观者不知山前山后,山左山右有多少地步,许多林木,何尝不显,要知总不外躲闪处高下得宜,烟云处断续有则耳,若主于藏而不藏,便浅而薄,即藏而不善藏,亦易尽矣。只要晓得景愈藏,景界愈大,景愈露,景界愈小。”这说明藏露不但能表现景物的深厚和众多,而且也是加强山水画情趣深厚的方法。

杨夏林《沙湾春信》

此画作于美国,美国的风光也能用中国山水画表现出来,体现中国文化的博大精深。

三.变化 统一

前人说:“平铺直叙,千篇一律者谓之俗”。一幅画不能是平铺罗列,排牙一律,墨只一色,笔无变化,简单呆板,全无趣味生气,但也不能是烦琐散漫,没有主次,没有组织。上所述宾主、虚实、藏露的道理中,已经提及许多变化的道理与方法,大体说来一幅画应该讲究虚实浓淡、远近隐现、空灵生气、躲藏遮叠、聚散疏密、详略简繁、大小相间、高低起伏、参差穿插、姿态多样、形状美观、用笔有质等变化,这样才能使画面生动多样而耐看。但是这些变化是应该在主体思想的要求下,有宾主有主次地去变化,才能统一而不散漫。要顾盼联络、统一和谐、气韵团聚、密切关连、如同一体。另外一个就是变化要合理自然,变化如果不合理自然,即使变化得如何好看,也是失真的。变化是复杂的,可以千变万化,并无定法,但也有法。古人说:“得其化者至神品”,这是自然的变化、心情的变化和技法的变化溶而为一体的变化。清华琳说:“大小相间、前后相映、有起伏、有隐现、参伍错综,主宾顾盼,纵块数甚多,总要联络有情,毋令块块可以单取(出)也”。这一段话原是论山石的布置的,但就画面整体构图的统一和变化上,也是同样很形象的阐述。

杨夏林《春山红雾轻如纱》

画中主题是立体的山石,从画中就可以感觉到它们的硬度,流水和松树是近景的配角,春天是多云多雾的天气,雾中隐见到粉红色的桃花,远山象漂浮在云雾中的仙境一般,这一切是杨夏林拿手的山水画技法。

四.合理

一幅画的构图、笔墨、设色等都要合理,但首先就应该在构图上要合理。合理就是要合物理、画理、情理、地理、空间、时间、气候、力的现象,物的结构常规形状造型等属于物理,画理就是构图、笔墨、设色、透视、作画思想等画理,情理就是人情道理,如山无远近、水无源流、石止一面不立体、树少四枝(即不立体,不分前后左右枝),树高于山(比例不正确),花木不时,岩石树木不稳,南方花木画到北方的景色里,画风帆却与草木风向不一致,奇形怪状过于失真等等,这是属于不合物理。作画不讲透视、不讲构图、笔墨、气韵等道理,这是不合画理。屋小人大、船小人大等,这些或许是不合透视,桥不登于岸,不合地方人情的生活场景和描写等,都是不合情理的。五代荆浩(五代北方山水画派鼻祖)说:“夫病有二,一曰无形、二曰有形。有形病者,花木不时,屋小人大,或树高于山,桥不登于岸,可度形之类也,如此之病,不可改图。无形之病,气韵皆泯,物象全乖,笔墨虽行,类同死物,以斯格拙,不可删修。”宋苏东坡说:“余尝论画,以为人禽、宫室、器用皆有常性,至于山石、竹木、水波、烟云,虽无常形而有常理。常形之失,人皆知之。常理之失,虽晓画者有不知。

故凡可以欺世取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,至于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣,以其形之无常,是以其理之不可讲也。”不合理的画常常是无法修改的,因此构图时要认真考虑是否合理,画画的人要让自己具备有渊博的知识,要“读万卷书,行万里路”。古人说画画的人要四知,即知天、知地、知人、知物,这是很有道理的。要知常形,还要知常理、作画才会合理。

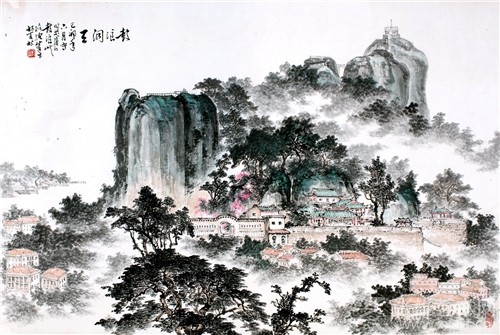

杨夏林《鼓浪洞天》

杨夏林画鼓浪屿的作品,大的有人民大会堂福建厅的《厦鼓风光》,厦门华侨大厦《海上花园蓬莱境,万帆争载游子归》等,鼓浪屿的山,鼓浪屿的海水,鼓浪屿的榕树,此类作品有几十幅,画鼓浪屿真是无人能出其右,把鼓浪屿用中国画形式介绍给全世界。

五.题款

唐以前的画多不题款,只在画上签名盖章,有的画家为了不破坏画面,只在极不显目处签个名章,有的字写不好只把姓名写在纸绢背面。宋代苏、米等人诗字都好,才开始有了题款。有了题款,画面更添奇趣,所以后人才有了题款。画、诗、字、印都好的谓之“四绝”,与画面成为整体。今人作画, 画面多有题款,款提得好时,可以为画面提神添彩,可以点出画意使观者更容易了解画的内容情趣,可以补画面上没有画出的而引导观者去联想画外之画,增添画中隐藏的没有画出的情意,记叙作者作画时间地点和作画其他用意。观者和欣赏者也可以在上面题诗记叙及签盖,这是“写意”的发展,观者要表达画对该画的感受评价和历史记叙等等都可利用题款方法在画中适当位置题记。题款直接影响到该画的好坏和整体性,所以只能题好,不能题坏。第一, 题款是画面构图的一部分,因此只能符合画面构图的需要而不能破坏画面完整性。第二,题款既然是画面的一部分,那么上面的诗词文句,书法印章等技巧至少要与画相称,要有助于加强画面的内容与美感,而不是相反。如果画好诗词书法低劣,或题款部分不当,就必然有损于该画的艺术水平,那样就是画蛇添足了,自己毁了画面,所以要题款,就一定要使得文章、诗词、书法、印章都要好,否则的话宁可学习古人简单做法,只在画上适当部位签个名盖个章就可。另一种情况,画是无声的诗,如果画本身已经完美而能充分表达其诗情画意,就不必借助于题款,而只要签名盖章,最多加个作画的年月,再也不用题什么了。很多画题名就叫“无题”,无题本身就是题目,画面里已经充分表达出来题意,再题就是多余的了。还有,我们历史上有些好画,因后人不知题款道理,每每题款侵占了画位而破坏了画面的完美,造成很大的遗感。现在作者既知题款道理就不应该乱题去破坏自己的画面,而应该认真对待题款。至于用的印章,其技法上同样有高水平要求,否则也会使画面减色,成为白壁之瑕。印章也不可乱盖,应视可盖与应盖的部位才盖,题款就应盖章,否则就使人感到不完整。姓名、印章一般盖在题款后面适当的位置,可一个姓名印,可分开姓与名两个章,也可再加号字,视画面需要而定。另外还有压角图章,是盖在画下左右角上或左右画边的,是为了增加画面的色彩与美感和诗意,另一目的是使画面完整有个界限,使裱工或他人在裁纸边时不能超过压角章。压角图章是“闲章”,图章内容不一定与画面内容有关,作者可以选他人名句,或自己喜欢的诗词、文句刻成印章,所以叫“闲章”。

杨夏林《晃岩之晨》 庚申年作(1980年)

此鼓浪屿山水画用小写意画法而作,至今厦门未有同类作品,详细表现鼓浪屿日光岩的晨景。

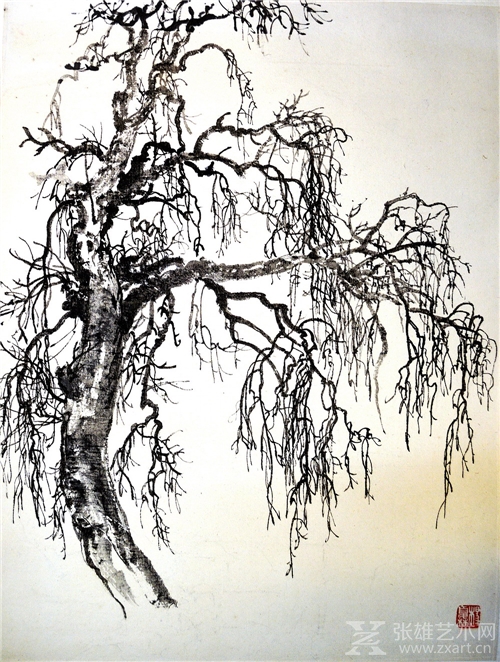

杨夏林《榕荫飞瀑》

画面中榕树是主题,岩石和流水是配角,只见榕树根须深深扎入岩缝,瀑布绕过前面岩石奔流而出,立体感、动态感极强,画榕树是杨夏林的拿手好戏,人称“中国榕树王”。

提供图片:杨维凡

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

浏览器自动填表软件 www.teamczyx.com