摘要: 2019年1月4日上午,由中国徐悲鸿画院、河北美术学院主办,济南市美术馆(济南画院)承办,由北京金凯元地毯有限公司、北京问翰轩书画院山东红叶地毯集团有限公司、北京艺博林轩书画院协办的“我在——杨平的水墨世界...

2019年1月4日上午,由中国徐悲鸿画院、河北美术学院主办,济南市美术馆(济南画院)承办,由北京金凯元地毯有限公司、北京问翰轩书画院山东红叶地毯集团有限公司、北京艺博林轩书画院协办的“我在——杨平的水墨世界”展,在济南市美术馆隆重开幕。

出席开幕式的领导和嘉宾有:山东省文联党组成员、副主席王映海,中国批评家年会秘书长、策展人、著名美术评论家杨卫,武汉合美术馆执行馆长、著名美术评论家、史论家鲁虹,中国艺术研究院研究员、博士生导师、著名美术评论家王瑞廷,原山东省美协副主席、济南市美协名誉主席韦辛夷,省文联人事处处长马述兴,山东省美术家协会主席团委员、秘书长魏百勇,省美协综合材料艺委会副主任李兆虬,山东美术家协会理论委员会副主任郑岗,济南市美术馆(济南画院)书记刘玉亮,济南市美术馆副馆长、济南画院副院长徐琳,山东省美协主席团委员孙肖嘉女士,山东省电视艺术家协会主席团委员姚文正女士,省书协主席团委员于剑波,山东大学教授李建中,山东艺术学院教授姜询,济南大学教授任敬彬,山东建筑大学美术学院教授黄瑞、张清,济南画院国家一级美术师周璟女士,山东翰墨书画院院长、文联委员、民革党员满丽霞女士,韩国新华报社副社长李娜女士,大众时报记者、美术评论家霍晓蕙女士,济南时报文艺部主任臧文涛,中国铁道出版社美术副编审陈东山,以及全国各地艺术家及社会各界朋友们。

开幕式现场

▲著名美术评论家、策展人

杨卫先生致辞

▲原山东省美协副主席

济南市美协名誉主席

韦辛夷先生致辞

▲武汉合美术馆执行馆长

著名美术评论家

史论家

鲁虹先生致辞

▲画展主人公

杨平女士致答谢辞

▲济南市美术馆副院长

济南画院副院长

张辉主持开幕式

▲济南市美术馆书记刘玉亮接受捐赠并颁发证书

▲领导及嘉宾合影留念

展 览 现 场

研 讨 会 现 场

据悉,展览共展出杨平老师五十余幅作品,展览将持续至2019年1月15日。

关于艺术家

杨平,毕业于中央美术学院中国画学院,获硕士学位。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国女画家协会会员、中国徐悲鸿画院画家。河北美术学院特聘教授。工作生活于北京。

病童系列 (局部四)63x45cm 纸本水墨2018

幻 68x46cm 纸本水墨2018

爱之声380x200cm 纸本水墨2018

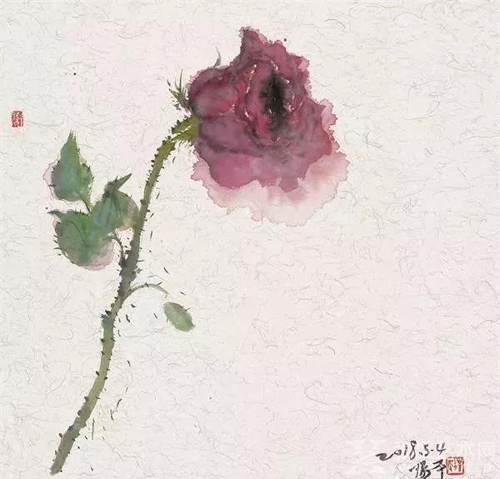

在表现方式上,杨平的水墨画多以兼工带写:一方面继承了写意的传统;另一方面也吸收了写实的技法。有意思的是,杨平没有墨守成规,将工写关系概念化,而是因不同主题、不同内容和不同的笔墨材料,去发挥工写之间的关系,从而使得她的水墨画语言也变得极为丰富。比如她的《幻》、《态》、《聚乐》、《求同》等系列作品,因为涉及人物题材,故强调造型,侧重于工;而《无序》、《妆》等系列作品,以日常小物件为主题,则更为放松,充分发挥了写意的表现因素……当然,杨平的艺术探索,不仅只是停留在笔墨之间,同时,她也在媒介和形式上不断寻求创新与突破,做过一些有益的尝试。比如她的《心向桃源》等作品,运用屏风和绘画相结合,便是希望从二维平面走向多维空间,将一些当代艺术观念引进水墨画,解放其传统的思维局限……

毫无疑问,杨平的水墨画属于新水墨的范畴。尽管她的探索起点是基于“新文人画”的基础,但她并没有固守已有的形态,重复前人,而是融入自己的生命经验与情感内容,不断加以丰富和完善。应该说,杨平的水墨画是对“新文人画”的发展,或者说,是将其引向了当代生活与日常叙事。正是这种现实的介入与情感的投射,使杨平在众多水墨画家中脱颖而出,形成了自己的艺术面貌,即以创新意识与古典气质相结合、现实关怀与闲情逸趣相交融的典型视觉特征。(本文为《孤独的行走与诗意的回眸——关于杨平和她的新水墨画》节选)

文/杨卫(当代著名美术评论家、策展人、诗人)

态. 十45x36x18cm 纸本水墨 2018

态.十二45x36x18cm 纸本水墨 2018

态.十六 45x36x18cm 纸本水墨 2018

在这批更多表现女人生存状态的作品中,她从个人独特的视角、体验与感受出发,巧妙升华出了一幅幅极富私密意味的图像。其生动表现了一些现代女性身在消费世界中的内心渴望,以及她们的孤独、失落、忧郁、彷徨、迷茫、缠绵与纠结等情绪。而她新近画的《病童系列》不仅为自己开拓了全新的创作领域,也更为成熟、感人。而她新近画的《病童系列》不仅为自己开拓了全新的创作领域,也更为成熟、感人。如同大家所见,在作品中,她用无比悲怆的造型与笔墨表现了一组身得重症、带着口罩的得白血病儿童,但凡了解相关背景的人都会深深同情这些被环境污染所害的无辜儿童,更为他们的生存问题而担心。如果按照德国艺术家约瑟夫。博依斯(Joseph Beuys 1921~1986)关于“社会雕塑”的说法,她的这一组绘画可称为“社会绘画”。因为,其明显表达了一种具有正义价值感的社会批判意识。的确,艺术家在作品中并没有对她所强调的社会问题提出具体的解决方案,但我感到,这些问题的提出只要能引起社会的重视就足够了,相信其有可能带来解决的希望,进而促进社会的健康发展。我还注意到,杨平的创作方法与古代艺术家先行观察,再凭记忆或迁想妙得的方法非常一致。借用清代大艺术家郑板桥的话来说,她先是将“眼中之象”转化为了“胸中之象”,然后又将“胸中之象”转化为了“手中之象”,而这与所谓现实主义的创作方法根本就不一样。其角度之新颖、表现之独特,令许多同辈水墨艺术家未必能及。实际上,也正是在这样的过程中,杨平既成功表达了一代新人的艺术感觉,也很好拉开了与上一辈水墨艺术家在水墨表现上的距离。很不容易的!至于在艺术表现上,我感到她一方面很成功地转换了来自于传统水墨的表现技法,如勾线、染色等,另一方面也较好纳入了西方现代艺术的诸多表现元素,如构成、造型等。从中可见她对水墨材质之特点的重视。(本段为节选)

杨平既年轻又有才,既勤奋又好学,加上她有很好的导师,相信她有不可限量的前程!对此,我且拭目以待!(本文为《杨平的世界——我看杨平的新水墨创作》节选)

文/鲁虹(当代著名美术评论家、史论家、策展人、武汉合美术馆执行馆长)

无序系列(局部17)25x25cm 纸本水墨2018

无序系列(局部44)25x25cm 纸本水墨2018

无序系列(局部16)25x25cm 纸本水墨2018

看杨平的画,一是同样能够看到这个时代对其的影响或者眷顾,同时也可以在其画面中体会出特殊年代的感怀,这种感怀是个人的也是集体的。说别人的话不自在,说自己的话又不能决绝,无意中露出的是对外部世界的无奈和乏力。将自己的内心思维轨迹跃然纸上,也许是一个有感知的人唯一能做到的了。显然,在她勤于耕耘的笔墨背后依靠的是强大的内心执着,潜心于内心世界的冲动与笔墨技巧的应用相互纠缠着,这是像杨平这样的艺术家在今天的艺术纷乱中显现出的迟疑和牵挂。现实,倒映在水墨时代的艺术家脸上,逃脱已经不可能,因为我们就生活在此时此地。用心的艺术创造就是有代价的,从水墨语言本身到水墨延展到现代性的语言乃至当代艺术生活,在这些笔触和色彩中体会作为一位女性艺术家的细腻心境,人生是享受也是消受,只是如何看待自己了。

生活经验的积累和体味,沉浸在个人营造的世界中,水墨之心亦如杨平笔下的纯情少女,或墨色与绿色之间,或灰色与朱砂之间,展现着无尽的畅想。杨平所刻画出的女性宛如一面镜子,坐在镜子面前,就是与自己的对白和感叹,于是,这些颜色纷繁和有形有神的人物造型就在世人面前鲜活起来,因为,那是将自己讲述给别人的最好方式。

我相信杨平会在自己的心境中,越发地感受到旁人不可能感受到,也未必能够全然理解的属于自己的水墨世界。(本文为《看杨平的近作》节选)

文/刘庆和(中央美术学院中国画学院副院长、教授、博士生导师)

无序系列(局部46)25x25cm 纸本水墨2018

无序系列(局部1)25x25cm 纸本水墨2018

心向桃源之二(屏风背面)180x44x6cm 桑皮纸 水墨 镜面金属 2017

杨平的视觉图像带给阅读者的是扑面而来的一种孤独和疏离,而儿童,女性也构成了其视觉表达的图像符码。由此,阅读者不难发现,一个融入青春大都会的真诚在场又能真情表达的杨平和一个有着淡淡的乡愁杨平同在。儿童的天真稚嫩与自然山水的虚无缥缈,营构出的是一种对田园自然的渴望,特别是在迈向现代性的过程中,整个社会所弥漫着的焦虑的生存体验,田园虽然回不去了,但割不断的乡愁透过图像世界向阅读者袭来。而女性则以肖像并置带来了一种碎片感,其实女性的世界更多是被这种碎片化现实消磨着,手机,化妆品,狂欢或party,由个体的孤独向群体的孤独蔓延。

杨平敏于社会政治经济文化结构的转型所带来的艺术方式生活方式的变化,透过自我的图像世界把社会普遍弥漫着的孤独的生命体验表达出来,这其实不仅仅是杨平个体孤独的生命生存状态。在中国日益迈向现代性的过程中,在中国日益融入全球化秩序中,新的观念形态不可避免会侵蚀着人们的思想方式。但不论社会发生怎么样的变革,那种在记忆中神思,那种对精神世界充满着奇幻的好奇心与离奇的想像力,那种希冀用简练的语言传达出自我对当代社会与艺术人生的真诚思考和激情表达的杨平正迎面走来。(本文为《精神的意义——读杨平的画》节选)

文/冀少峰(当代著名美术评论家、策展人、湖北美术馆馆长)

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

杨平的水墨画属于新水墨的范畴。尽管她的探索起点是基于“新文人画”的基础,但她并没有固守已有的形态,重复前人,而是融入自己的生命经验与情感内容,不断加以丰富和完善。