摘要: 上周末,在梅记茶行主办的“梅记寻源•茶乡影韵”分享会中,摄影人陈伟凯老师从传统技艺与传承人的角度,分享了他的“铁观音寻源”之路。

张雄艺术网讯 上周末,在梅记茶行主办的“梅记寻源•茶乡影韵”分享会中,摄影人陈伟凯从传统技艺与传承人的角度,分享了他的“铁观音寻源”之路。

资深摄影人 陈伟凯

以影像讲故事

关注传统文化

记录传承人

一台相机

为濒临消失的传统技艺立传

《增广贤文》有云:“家有良田万顷,不如薄艺在身;艺多不养家,食多嚼不赢。人上一百,手艺齐全。”

“老手艺”不仅仅是一门技艺的呈现,凝练着宗族间深厚而绵密的传承,更蕴含着深厚的传统人文与先贤哲思。

陈伟凯的摄影作品,聚焦福建省诸多非物质文化遗产,目前已呈现40余位传承人。他用影像为他们立传,真实的记录了他们高超的技艺和身为手艺大师的风采。

随着社会的发展,许许多多的传统技艺遭遇濒临失传的窘境。而究其背后,是否意味着“传统文化”的日渐缺失?拾起对传统文化的关注,便是我们举办这场“梅记寻源”活动的初衷。

闽茶问源

透过镜头与闽茶传人相遇

八闽大地有着一千多年的茶文化历史。在中国六大茶系中,有三类(红茶、白茶、乌龙茶)发源于福建。

茶是一种深沉而隽永的文化,数千年的历史积淀和文明传承,奇妙地溶化在茶香之中,以至今天,人们视茶为生活的享受,精神的化身。

福建茶文化凝聚着地理灵性,也养育了一批制茶大师。分享一开始,陈伟凯老师讲述了他曾经走访的三位闽茶传承人。每一位传承人都有着关于“执着”的故事。

而如今,对于铁观音原乡与梅记传承人的采访,填补了伟凯“闽茶问源”对于三大茶类寻访的空白。

△陈德华,武夷山大红袍制作技艺国家级传承人,被誉为“大红袍之父”。

△梁骏德,从事茶叶加工评审工作武夷山桐木关50余载,系金骏眉首泡制作者。

△杨丰,政和白茶制作技艺非遗传承人。

他说,茶如果离开了文化,就是一片树叶。

铁观音原乡

遇见百年茶叶商号

陈伟凯:说起安溪铁观音,几乎每个闽南人都略知一二,也都品茗过。然而,安溪铁观音的真正发源地在哪?可就没几个人知晓。

铁观音原乡安溪西坪镇南岩村,群山环绕却又不失人文气息。郁郁葱葱的茶山云雾缭绕,清晨公鸡啼叫预示又是忙碌的一天。

△群山之中的南岩村,是典型的传统闽南古村落。世居于此的王氏家族,是这个地区最为庞大的宗族,至今繁衍出的后代子孙出落多支,人丁兴旺,且大部分仍在承袭祖业,种茶、制茶、在海内外各地经营着不同的茶叶商号。

500多年来,王家祖祖辈辈皆以种茶制茶为业,尤其是晚清以来,诞生了“梅记”、“尧阳茶行”、“瑞珍”等许多闻名港台地区、东南亚的老茶号。在长达百余年的漫漫岁月中,王氏子孙们用茶书写了一部部芳香隽永的传奇。

△泰山楼,省级文保单位,为清代梅记茶行创始人王三言所建造。历经了120年的风雨的泰山楼,是安溪铁观音走向世界的历史见证。

陈伟凯:在春茶收成季节的傍晚,于安溪西坪镇尧阳乡南岩村的梅园楼,我与梅记第五代传人王曼尧拾阶而坐,品着新茶,极目远眺山坳间那垄垄的翠绿茶园,我们展开了一段关于安溪铁观音与王氏家族轶事的交流。

拍摄当天,我考虑了很久要如何拍出梅记与传承人之间的联系。于是我爬到一个山坡,而老人家朝我这方向走来,刚好在茶叶丛中,就抓拍了几张。

随后这张便将老爷子与“梅记茶叶”四个字拍入同一个画面,呈现了第五代传人和梅记之间的关系。

镜头记录

薪火相传的传统制茶技艺

△王曼尧(王三言玄孙),梅记第五代传人。出身茶业世家,16岁开始制茶,如今64岁。几十年如一日,承袭祖业,孜孜不倦。“谷雨春,寒露秋”,阳光雨露,气候土壤,枞冠天日,自然运作,王曼尧都谙熟于胸。

△梅记茶行第五代传人王曼尧与第六代王智育共同制茶。

对于传承人的拍摄,伟凯老师说道:“有时拍摄条件有限,拍摄时间很短,甚至只有一个小时,所以在采访的时候要精神高度集中,明白自己要拍什么,怎么拍,构思清晰,将每一位传承人以及工艺流程都拍到位”。

探究梅记传统铁观音制茶工艺

百年的坚守

△梅记茶行,世代固守在铁观音发源地,遵循铁观音的原产文化与传统制茶工艺;薪火承袭地坚持着茶业世家百年不变的品质。形成独特的味觉印迹。

陈伟凯:这次在梅记茶乡两天的时间,正好在进行茶叶烘焙,便抓拍了老人家的几个闻香动作。我非常享受制茶传承人在做茶过程中的这个闻香动作,仿佛透过镜头也能感受到茶香。

△梅记传统铁观音制作工艺,讲究“保水保质”。历经采茶,晒青,反复四遍的摇青、摊青,杀青,揉捻,反复十余遍的布巾包揉,烘干,评茶,拼配,挑梗,炭火烘焙等工序,制茶过程十分繁琐辛苦。

陈伟凯:在这次拍摄旅程中,梅记茶乡带给我两个惊喜,一个是铁观音原乡背后的历史人文积淀;另一个就是探究传统制茶工艺时带给我的震撼,包括由梅记创始人王三言开创改良的布巾包揉以及炭火烘焙技艺。

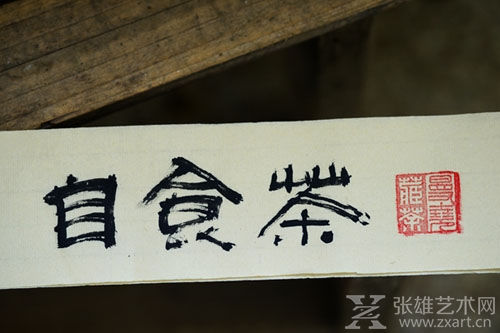

△梅记传统纸包茶。每年茶季,王曼尧都会纯手工制作少量的茶用于自食。而今年的“自食茶”这三个字,为陈伟凯老师所提,非常有意义。

烘焙过后进行传统包装,做成纸包茶,盖上梅记印章才算结束。

一杯铁观音的韵味

在于“天地人和”

△“配方茶”与“梅记火”是其最具特色的古法制茶技艺,一百四十年间,历经六代人薪火相传。这技艺,如同传家宝一般,每一代制茶师经祖辈口传心授,深得其中精髓。后代经营者皆遵从铁观音物种属性,在不做工业量产的前提下,遵循传统制茶原理,使茶叶品质实现相对稳定。

陈伟凯:作为摄影人,一定要敬畏我们的拍摄对象。茶的制作过程,从采茶到最后一道工序要经历那么多的工艺,一杯茶原来饱含着这样的执着,与难得的匠心匠艺,这是可能我们平时没有考虑过的。因此,应以敬畏之心对待传统工艺与传承人,以及大自然赋予我们可利用的资源。

执着与无奈,是伟凯老师在拍摄传承人时的感受,传承人有一个共同点就是热爱自己的事业,但是有人也在担心传统技艺会失传。每一种传承下来的技艺都非常考究,所花费的精力与时间是平常人所无法想象的。

△梅记茶行的商标为梅花图形中带葫芦与宝剑,当时清末民初社会战乱不安、百姓贫苦,葫芦寓意茶能像葫芦仙丹一样解民疾苦;宝剑寓意辟邪除魔,永享太平。

△小小茶盏之中,晃荡着金黄澄澈的茶汤。铁观音从安溪发源,多数闽南人日常生活中离不开喝茶,海内外游子华侨,更加把茶作为思念故乡的精神寄托。

《礼记•大学》有云:“致知在格物,物格而后知至。”在我们的传统文化中,自古便有“格物致知”之论,推究事物发展的原理,方以明智。

在每一份传承至今的事物中,一定充满着先人的智慧与思辨。如一杯传统铁观音,那香醇回甘的古早味,让人回望那时候的认真与专注,更是祖辈们对于“天地人和”农耕思想的诠释。这亦是传统的魅力。

此次分享会,我们透过一张张生动的影像,感受探寻茶乡人文历史积淀所带来的震撼,更为溯源传统文化,拾起一份初心。

这些依靠代代人探索、薪火沿袭下来的“格物致知”,不该因时代的快速发展而黯然消逝。或许有一天,传统也可以以崭新的方式,与现代的我们见面。

版权声明:凡本网站标明“来源:张雄艺术网专稿”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,未经允许,不得随意使用和改编,如需获得合作授权,请联系:zhangx@zxart.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:张雄艺术网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

请扫描新闻二维码

小小茶盏中有茶艺人的执着

用匠人的精神记载匠人

家有良田万顷,不如薄艺在身

感谢老师 为艺术留下经典

茶真是中国人的血液啊