摘要: 日前,国内以丝网印刷名家作品著称的百雅轩,因扩张失败导致关店,引发人们的关注。艺术评论家徐子林认为,这一模式难免有欺诈之嫌——“一年前我批判百雅轩的造假产业链必将崩盘,事实证明很快垮了!”

何多苓丝网作品《春风已经苏醒》(局部)

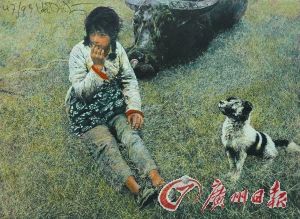

郭润文丝网作品《地平线》

日前,国内以丝网印刷名家作品著称的百雅轩,因扩张失败导致关店,引发人们的关注。艺术评论家徐子林认为,这一模式难免有欺诈之嫌——“一年前我批判百雅轩的造假产业链必将崩盘,事实证明很快垮了!”

那么,价位从几千元、几万元乃至几十万元的丝网印刷的名家作品,究竟有没有艺术价值和收藏价值呢?抑或真的可以归入“假货”之列?丝网印刷名家作品“横行”,又会不会对版画市场造成较大影响?就此,业界专家展开了“舌战”。

文、图/记者江粤军

艺术评论家徐子林——复制品当艺术品卖,贻害无穷

丝网印刷名家作品,价格通常从几万元、十几万元到几十万元不等,比很多原创版画的价格都高,这是非常不合理的,也是我质疑百雅轩商业模式的主要原因——画廊不应该拿复制品,即便是相对特殊的复制品作为艺术品来销售,否则贻害无穷。

我们分析一下,这个问题首先涉及到丝网版画、版画及复制品的关系。丝网版画是一种艺术形式,是版画中的一种,与木版、铜版并列。因此,艺术家,譬如美国的安迪·沃霍尔采用丝网版画的形式进行创作,本身没什么问题,价格卖得比较高,也无可厚非。但同时,版画制作一向也是印刷复制品的一种方式,人们用丝网版方式去复制一些名家作品,从制作角度看,也无不可,但从定价上看,一定要合理,不能漫天要价。因为这样的东西只是复制品,没有什么艺术价值、收藏价值,必须按照普通商品的计价方式来定价——材料成本加人工成本,再加上营销通道的成本及合理的商业成本。否则,就有欺诈嫌疑。

就算是艺术家用版画这种形式来进行创作,在限量里面,无论你复制了多少件,也要把这些作品作为一个整体来看,由此来确定每件作品的价格。譬如,一位艺术家创作了一件版画,之后他总共复制了一百幅,那计算每一幅作品的价格时,就必须将100幅版画作为一个整体来考察其价值,然后再除以100,可以略微提高一点,并考虑每幅作品在复制过程中的排序,由此得出每幅作品的基本价位。这才是版画的合理计价方式。假设这位艺术家创作的版画作品,按其市场价位可定为30万元,他限量印刷了100件,那每件大约是3000元,再加上制作成本,那排在中间位置的作品卖到5000元是可以的,但你不能卖5万元、10万元。而根本算不上艺术品的丝网版印刷品,价钱抬得比原创版画还高,其实是有意混淆作品和复制品的关系,纯粹是概念炒作,根本是一种极不正常的商业业态。

其实,就名家作品的复制而言,丝网印刷不是最好的方式。因为丝网版印刷精度没那么高,套色精度没那么准,质感也没那么强,如果复制写实油画,最好的其实是四色印刷,或者微喷技术;如果复制国画,那水印木刻才更逼真。因为,丝网版画会产生很多网点,对版画家的创作而言,这是有利的特质,但用于复制其他类型的画作,恰恰是自曝其短。为什么丝网版复制品看起来常常会觉得别扭?就是因为这并非最佳的结合方式。

且别说丝网版复制品,就是毕加索等大名家的版画作品,在欧洲,十多年前也主要是在巴黎的跳蚤市场、旧货市场销售,就是到了今天,多数版画作品仍然难上拍卖场。因为版画一直以来就是传统艺术家的宣传品或馈赠礼品,起到交流作用,并非多神圣的东西。而我们却把一种完全没有附加值的复制品炒到那么高的价位,这是非常危险的。我们的艺术生态本来就不太理想,艺术品市场也不太健康,如果再出现各种各样的炒作,无疑将给市场带来更大的损害。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+