摘要: 2月18日,上海龙美术馆创办人、收藏大鳄刘益谦带着5000多万元拍得的苏轼《功甫帖》在北京召开新闻发布会,意在用高科技手段为这件书法作品“验明正身”。这也将争议了5个月的《功甫帖》真伪之争再次推向了舆论的中心...

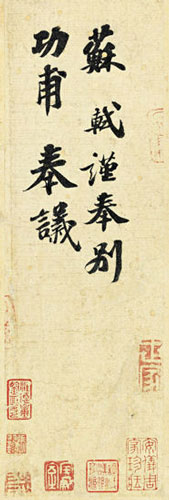

刘益谦5037万元拍下的《功甫帖》

用仪器检测纸张厚度

2月18日,上海龙美术馆创办人、收藏大鳄刘益谦带着5000多万元拍得的苏轼《功甫帖》在北京召开新闻发布会,意在用高科技手段为这件书法作品“验明正身”。这也将争议了5个月的《功甫帖》真伪之争再次推向了舆论的中心。

各路专家的口水战打得不可开交,《功甫帖》是真是假至今没有一个定论,反倒牵出了学术、资本、名誉等一系列公案。唯一可以肯定的是,这一事件将会让很多打算进入古代书画投资收藏领域的人望而却步。更有艺术市场专家预测,由5000万元引发的《功甫帖》之争或许将影响50个亿的市场流通。对此,著名鉴藏家、广州艺术品行业商会会长石金柱也表示:市场不能助长此风,这种骨牌效应没有赢家,近期内对传统艺术品收藏影响是显而易见的。

纠结于是否“双钩廓填”只是将问题低端化

主持人:《功甫帖》的真伪,本来应该只是一个学术问题,现在却演变成了一个公众事件。当中就有人质疑上海博物馆书画研究部钟银兰、单国霖、凌利中三位研究员,作为国家机构为什么会发难于一个私人的收藏行为。不知道国家是否有规定博物馆研究员不能给私人鉴宝?

石金柱:“公立博物馆专家为保持学术品质,不为利益方背书,不介入市场鉴定”,这应该是业内一条不成文的规定。这次的《功甫帖》真伪之争,很多人希望故宫博物院的专家出来说一说,但他们也都以此为理由拒绝了。

主持人:上周刘益谦在北京召开新闻发布会,展示了《功甫帖》原件,并以高清影像资料和技术鉴定,试图否定此前上海博物馆专家指《功甫帖》为“清代双钩廓填伪本”的结论。这个反击,能够证明《功甫帖》就是真的吗?

石金柱:我觉得刘益谦这次跑到北京开新闻发布会,效果反而更加不好了。自古以来对古代书画的真伪之争从未停息,徐邦达、谢稚柳、启功这些能够一锤定音的前辈,他们鉴定文物都是以目鉴为主、目鉴与考订相结合的方法。

但这次刘益谦用高倍放大镜,通过检验对比笔墨书写状态,想要证明《功甫帖》是自然书写,而未使用勾摹方式,目的是反驳上海博物馆三位专家关于《功甫帖》是“双钩廓填”伪本的说法,结果却陷入了一种低层次的学术争论中去了。

“双钩廓填”的手法,在历史上是一种非常低级的造假手法,是指先勾描字形轮廓,然后填墨,但这样“写”出来的字比自然书写少了笔意神采。更高明的手法是“意描”,不用勾摩,信手拈来,以前有些人临摹前人的书法,临到惟妙惟肖的境界时,有时神来之笔可能直接就写出了一张几可乱真的作品。

就像乾隆皇帝的代笔张照,他帮乾隆鉴定收藏董其昌的书法。乾隆特别喜爱董其昌的书法,后来有一次他问张照:“爱卿啊,库里面到底有多少董其昌是你写的?”张照装糊涂说:“臣也不记得了。”

又比如《兰亭序》的神龙本与定武本,唐太宗李世民非常喜欢《兰亭序》,他在世的时候令冯承素、褚遂良、欧阳询等人,临摹了数本《兰亭序》,赐给近臣。李世民死后,他将《兰亭序》真迹殉入昭陵,所以后代流传的,都是《兰亭序》的宫廷摹本。其中,冯承素临摹的“神龙本”最为著名,被世人公认是《兰亭序》最好的摹本,评价是“下真迹一等”,也就是只比真迹差一点点,可见以前“意描”的高明;而大书法家欧阳询的临本就是“定武本”。

其实要说书画造假,古人的造假简直比我们现在高明了不知道多少倍。特别是宫廷里的画师,领着皇家的俸禄,临摹造假更是不惜血本,有时为了一幅字可以磨上几年。我们现在出不了颜真卿这样的书法家,也出不了以前那种水平的造假大师。现在的造假,那是工匠性的造假,而古人的造假,那是“神手型”的造假。

说回《功甫帖》,到底是不是代笔的,这个我们也说不清,因为苏东坡当时也的确有弟子帮他代笔,南宋时也有人仿他的书法,所以只能留待专家去研究。但具体到《功甫帖》这件事情上,老是去纠结于是工匠仿还是高手仿的,我觉得就是把问题低端化了,现在大家还都处在“盲人摸象”的阶段,总去纠结是不是“双钩廓填”,根本解决不了问题的本质。

徐邦达、谢稚柳、启功之后少了一锤定音的声音

主持人:上星期的新闻发布会,很多专家发表了意见,但都只是表示:上博的“证伪”站不住脚,也没有人敢证实《功甫帖》就是苏轼的真迹。这件事情发展下去,最后能有个结论吗?

邝根明:对古书画的鉴定,中国向来就是谁权威,谁的话就算数。徐邦达、谢稚柳、启功这三位鉴定界的一代宗师相继去世后,古代书画的鉴定就少了能够一锤定音的声音。所以现在各路专家各有各说,但最后谁也不能一锤定音。上海博物馆书画研究部的钟银兰、单国霖是古书画鉴定的知名专家,但还没有达到一锤定音的权威地位。就像广东的书画鉴定家苏庚春,他的名字在广东文博界无人不知,他去世之后,广东文博界也少了能够一锤定音的声音。

石金柱:所以《功甫帖》这件事,最后也只能不了了之了,没有赢家。自古以来对古代书画的真伪之争从未停息,上世纪90年代末期中国书画市场就有一桩著名的公案——《仿石溪山水图》。

1995年王定林在杭州拍卖会上,以110万元购得张大千的《仿石溪山水图》。不久,有人发现在台湾的拍卖会上卖过同样的画。买家找到徐邦达再鉴定。徐仔细看后说:此画是假的,他的鉴定字迹虽是真的,但原来是题在画上的,现在却跑到画外的裱绢上了,肯定是造假者将真画上的题字割下移到假画上,把一张真画分为两张卖钱。买家根据徐邦达的意见要求退货。拍卖公司找到谢稚柳,谢稚柳坚持是真品,理由是台湾的画和内地的画本来就是同一幅。他认为,台湾拍卖会上的画是真的,但没卖出去。卖家可能认为这是1940年代的原裱,画不太干净,因此没卖出去。所以卖家重新装裱,在这个过程中移动了徐邦达的题字,然后拿到大陆来拍卖。

王定林1996年向法院起诉,要求浙江国际商品拍卖中心收回此画、退还画款。但拍卖中心辩称,谢稚柳的鉴定是值得信赖的,不同意王定林的诉讼请求。

此案一审、二审均判定王定林败诉。王不服判决,向最高人民法院申诉,此时谢稚柳已去世两年。1998年,包括启功、刘九庵在内的全国10余位专家对最高人民法院送鉴的《张大千仿石溪山水图》进行鉴定后,一致认为该幅作品为赝品。这个最终的鉴定结果为最高人民法院的最后裁定提供证据。

最后法院裁决拍卖行退货,却是以拍卖行“违规拍卖”为理由,因为拍卖行拍前自己买断了该拍品,为了谋取更大的利润,自买自拍。拍品的真假只是附带的理由。

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+