摘要: 没有人不想参加安迪·沃霍尔的“工厂派对"。以安非他命为生的年轻人喜欢这里银色的墙壁、破碎的镜子、将一切包裹起来的锡纸,还有那座躺在角落里的红沙发。“工厂"是安迪·沃霍尔熟悉惯常的工作室,也是一件足够令他引...

原标题:沃霍尔的“工厂":从曼哈顿到北京的银色传奇

安迪·沃霍尔(前排右一)与他的宾客们在“工厂",1986年。图片:Courtesy of Billy Name / Reel Art Press

,

没有人不想参加安迪·沃霍尔的“工厂派对"。以安非他命为生的年轻人喜欢这里银色的墙壁、破碎的镜子、将一切包裹起来的锡纸,还有那座躺在角落里的红沙发。“工厂"是安迪·沃霍尔熟悉惯常的工作室,也是一件足够令他引以为傲的艺术品。

安迪·沃霍尔在“工厂",1964年。图片:Courtesy of Phaidon

上世纪60年代,地下丝绒乐队(The Velvet Underground)开始在“工厂"里排练,杜鲁门·卡波特(Truman Garcia Capote)坐在红沙发上说出第一个需要消音的单词,数不清的男孩女孩赖在地板上喝酒直到天亮……人们似乎发现了“工厂"的客人可以是任何人,而人人都能够参与到“光环"(aura)之中——人人都具有创造力。

安迪·沃霍尔《试镜》系列中的鲍勃·迪伦。图片:Courtesy of Pinterest

1964年,安迪·沃霍尔在“工厂"完成了影像作品《试镜》(Screen Test)系列的首次拍摄。这些16毫米的黑白肖像默片记录了形形色色的艺术家、演员、歌手、社会名流在镜头前保持沉默的画面。沃霍尔的拍摄保持了标准化的形式和设置,但不同的拍摄对象面对镜头却产生了截然不同的情绪、反应和行为。沃霍尔珍视这些自然的变化,在其后的两年时间内完成了472段这样的无声影像。

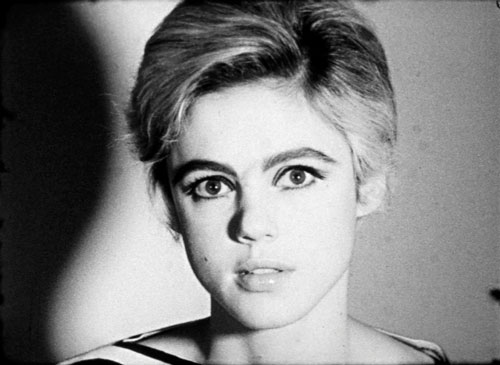

安迪·沃霍尔《试镜》系列中的Edie Sedgwick,静帧截屏。图片:致谢木木美术馆

安迪·沃霍尔《试镜》系列中的萨尔瓦多·达利,静帧截屏。图片:致谢木木美术馆

随着展览《安迪·沃霍尔:接触》在木木美术馆(M WOODS)开幕,其中9件精选而出的影像得以在北京呈现。走进美术馆一层的展览大厅,鲍勃·迪伦(Bob Dylan)、娄·里德(Lou Reed)和苏珊·桑塔格(Susan Sontag)等人的巨大肖像环绕四侧。这些以每秒24帧的速度被拍摄,却以每秒16帧的速度被放映的影像作品将人物的所有细节扩大化:眼神与动作在分解和放缓的试验中释放了惊人的能量。

安迪·沃霍尔《试镜》系列展出现场。图片:致谢木木美术馆

安迪·沃霍尔将这种时间性的试验同样付诸于《帝国大厦》(Empire)和《吻》(Kiss)的创作中。《帝国大厦》同样以每秒24帧的速度拍摄了6小时36分钟,而每秒16帧的放映速度则将它拖长到8小时5分钟。影片细致入微地捕捉到了从黄昏至深夜间天空中光线的变化,帝国大厦即始终矗立在画面中央,除了夜幕将至时倏忽亮起的灯火,似乎什么都未曾改变。

沃霍尔对人为拼凑的电影感到厌倦,他希望人们能够看到“时间流动的样子",而《帝国大厦》无疑成为了沃霍尔的“宣言",它直面了时间的流逝,其先锋性直到现在也没有消散。正如《纽约时报》对《帝国大厦》的评价,“这是一部你想它是什么就是什么的电影"。

安迪·沃霍尔《帝国大厦》静帧截屏。图片:致谢木木美术馆

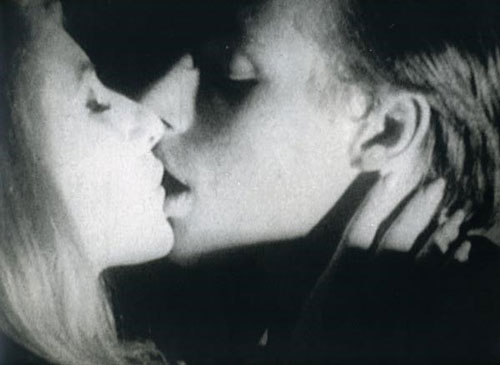

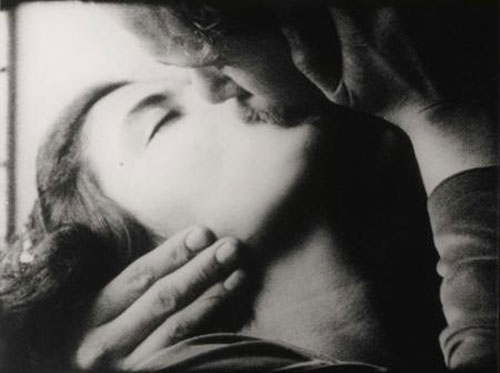

展览中的另一部影像作品《吻》中,一对接一对的恋人在镜头前无止无尽地亲吻,它指向了沃霍尔在极简形式的“反电影"类型影片与持续性电影制片方式上的探索。重复性和机械生产方式构成了安迪·沃霍尔创作的重要向度,也是此次展览试图探讨的核心问题。

丝网印刷肖像与坎贝尔浓汤罐头(Campbell's Soup Cans)在世界范围内的反复展现使人们一遍又一遍地确认,安迪·沃霍尔是“一位波普艺术家",但展览似乎要告诉我们沃霍尔不仅如此:在《吻》中,爱情超越了自然的本能,在男女的对视、拥抱和亲吻间,我们看到的是一种更为朴素的情感,也是沃霍尔作品中最常被忽视的、最根本的情感。

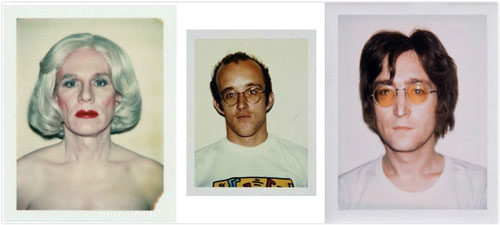

与影像作品并置展出的还有安迪·沃霍尔从20世纪50年代末至1987年去世时30年间拍摄的大量宝丽来照片。展览无疑在展陈方式上营造出了“名人图谱"的效果:约翰·列侬、劳森伯格(Robert Rauschenberg)、利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)和周天娜(Tina Chow)等人的宝丽来肖像散落四处,而沃霍尔本人出镜的自拍系列也陈列其中。沃霍尔时而戴着一顶假发,时而化身为变装皇后——宝丽来相机记录下了这些真实的瞬间,而无论照片中人是谁,知名与否,所有人,包括沃霍尔自己,都只是他镜头前“大众"的组成部分。

安迪·沃霍尔“宝丽来"部分展出作品。图片:致谢木木美术馆

此次展览还呈现了沃霍尔著名的浸入式互动艺术装置《银云》(Silver Clouds),这是一个完全以人造材料构成的浮云场景。充满氦气与空气的银色热封气囊泛着金属微光,在展览空间中抑或悬浮、抑或栖息于地表,观众可以走入其中,随意触碰。而这一切都开始于安迪·沃霍尔满怀激情的畅想:“我们做云吧。"

安迪·沃霍尔《银云》展出现场。图片:致谢木木美术馆

这些枕头形状的银色气囊在与观众的互动中似乎又被赋予了新的意义。“云"像双面的镜子倒映出观众的面孔,正如展览题解所指出的那样:“这种真正意义上的‘银幕'表面所投射的肖像,同沃霍尔其他媒介的肖像作品,以及他一直以来对好莱坞名望的迷恋形成了呼应。"

《银云》展览现场 图片:致谢木木美术馆

而展览的另一次呼应则回响于曼哈顿与北京两端。开幕前日,木木美术馆在北京的炎炎夏夜中举办了“欢迎来到工厂"的主题音乐派对。这是一次对“工厂"的致敬:美术馆的户外花园被银色的锡纸包裹,天空中悬挂着银光闪闪的灯球,还有源源不断供应的啤酒……而热浪里伴随着电子音乐摇摆的年轻观众,或许和60年代那所位于曼哈顿的银色“工厂"里的年轻人并没有什么不同。

“欢迎来到工厂"主题音乐派对现场 图片:致谢木木美术馆

安迪·沃霍尔在《波普启示录》中说道,有人想买他的“光环"(aura),然而:“我从没弄懂他们要的是什么。但是他们愿意付出高价购买。因此我认为既然有人愿意为‘它'付出高额代价,我应该试着弄清楚它是什么。"沃霍尔可能穷其一生都没有寻找到这个问题的答案;但毫无疑问,安迪·沃霍尔的“光环"没有消散、没有伴随死亡而殒灭,正是因为面朝着他的“光环",我们才想穿起皮衣、戴好墨镜、拉着朋友——一次又一次重新回到波普时代。

安迪·沃霍尔和朋友在“工厂" 图片:致谢木木美术馆

(责任编辑:饶碧灵)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+