摘要: 2016年8月3日,由中国艺术研究院主办的“文化传承·丹青力量——中国艺术研究院中青年艺术家系列展:姚永、芃芃、朱春林作品展在中国美术馆举办。本次展览共展出120余幅艺术家作品,展览将持续至8月10日。

原标题:“感知、静观、内省”:油画里的故事,油画外的人生

由中国艺术研究院主办的“文化传承·丹青力量——中国艺术研究院中青年艺术家系列展:姚永、芃芃、朱春林作品展”于2016年8月3日在中国美术馆举办,此次展览是中国艺术研究院中青年艺术家系列展的一部分,将汇聚中国著名画家姚永、芃芃 、朱春林三人近几年的重要艺术作品,共计120余幅。

此次展览的作品将呈现三位艺术家各自不同的艺术方向,“感知”——姚永鲜活浓郁的风景;“静观”——芃芃静谧朴素的静物;“内省”——朱春林安宁平和的人物。作品为观者展示了三位艺术家独特的艺术情感以及不同的观看视角。

姚永:“感受”是绘画的灵魂

《仙人掌》,布面油彩,100x48cm,1991年

早在20世纪80年代,姚永就以一系列超现实主义风格的人物作品引人注目。90年代,他更以一系列兼有表现主义与象征主义风格的鸡冠花静物作品享誉中国当代画坛。他画中的鸡冠花既坚挺又萎顿,既妖艳又衰败,处在虽生犹死、半生半死的临界状态,既带有强烈的抒情色彩,又具有人格的象征和性的隐喻意味,令人过目难忘。

“这里展示的是我艺术上的经历,我的所思、所想。绘画艺术上的感受与表达一直是我关注的。感受力是创作中最为重要的因素,有什么样的感受就会有什么样的表达。人们在思想观念上可以相同,唯有感受力是紧紧依附于个体,是非常个人化的,是完全的“差异性”。在世界日趋一体化、当代艺术日趋观念化、同质化的今天,感受力显得尤为珍贵,它是防止艺术创作概念化、空洞化的新鲜之源。”

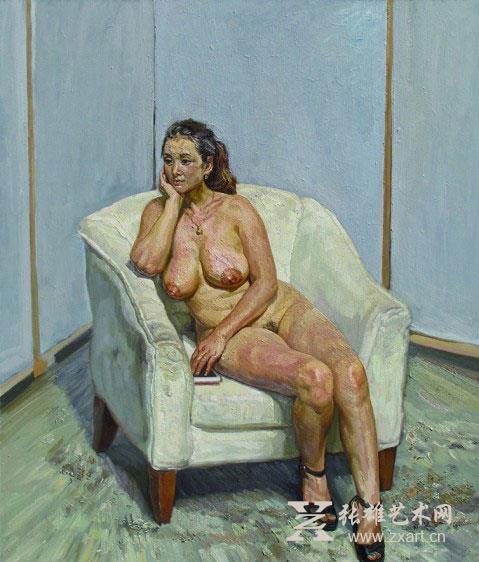

《白沙发》,180x150cm,布面油彩,2013年

姚永表示,绘画最重要的就是“感受”,“深刻而独特的感受”。一切的方法、形、色都应该也只能围绕着“感受”。什么时候画完,也是以“感受”的表达到位为止。总之“感受”是绘画的灵魂。

芃芃:“时间也就随着这一幅幅画的完成而慢慢流过”

逆光 布面油画 45.7x38.2cm 1999

芃芃的作品以静物为主,她善用质朴的色彩捕捉生活中美的细节,“在我家那些随手摆放的瓶罐物件中,哪一天,哪一个光线中,可能会有一个角落吸引我,也许是影子形状的错落,或许是色彩相互和谐的触动。这就是一张张画的开始,时间也就随着这一幅幅画的完成而慢慢流过。”

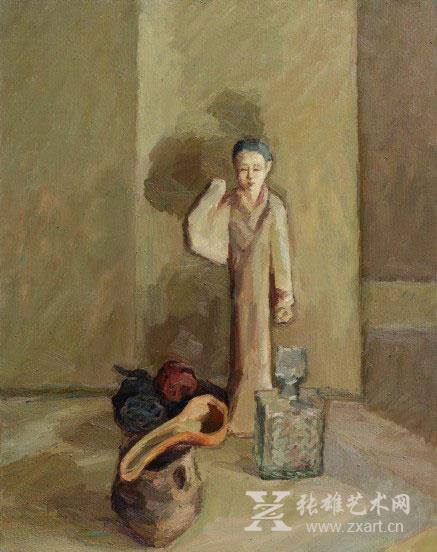

汉俑与玻璃瓶

陈丹青评论说“芃芃画画,全然因为喜欢,因为喜欢而坚定;因为坚定而专注;因为专注而享受;最后因为享受而格外的单纯。她画画的目的,只到画布为止,不存它想。她画一幅小画的时间,往往超过我的一幅大作品,动辄一两个月,从来不把一块未经内心审视和理性过滤的色彩放在画面上。”

在展览现场,芃芃的大多数作品都使用灰色调和细微的冷暖色对比,流露出一种朴拙凝重的气息,而一幅鲜艳的《一钵小花》格外吸引人的眼球,芃芃说“其实我相对画这种鲜花挺少的,但是可能我长时间画这些不是这么鲜艳的东西,可能有一天画鲜艳的东西会给我一种新的感染”。

朱春林:“我更多的是把父亲对孩子的爱注入进去”

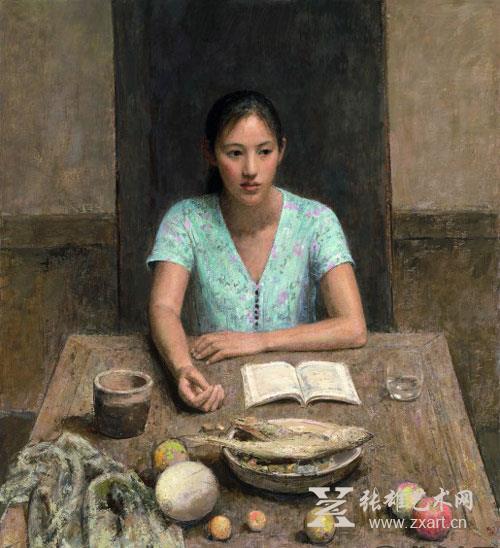

静静的时光之五 130×112cm 布面油画 2014

朱春林的作品色彩清新明快,整体朴素、平凡而优雅,充满了一种温馨的幸福感,画中的人物常常处于安静、平和的状态,他希望通过对普通人的描绘,找回人本身的圣洁、慈爱的形象。

“自省”是朱春林此次展览的主题,也是他为人处世的常态,在绘画道路中,朱春林一直不断地思索、反省、选择和调整,为不断的艺术创新做准备。他说“在我的绘画道路中,误入这座幽暗的森林中跌跌撞撞也是常有的事。回顾这些年走过的路并非一帆风顺,感受过阳光,也经历过幽暗,不论是怎样的境况,我都试着以平和的心接受。我知道那美好的、永恒的国度才是我值得用毕生去追求的目标。”

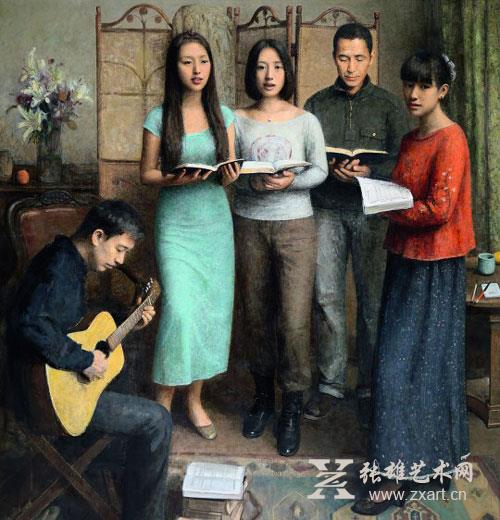

诗歌 200x180cm 布面油画 2014

朱春林的展览中,有两幅特别的作品,其中的人物并不像普通的模特正面对着画家摆出特定的姿态,而是沉浸在自己的世界里,被画家悄悄捕捉。她们正是朱春林的两位女儿,两个女儿相差八岁,而展厅中所展示的,也正是两个女孩儿八岁时候的样子,“作为父亲画女儿,肯定会带着一种感情,我更多的是把一个父亲对孩子的这种爱,这种情感的东西注入进去”。

“画孩子和画大人不一样,她不可能长时间地待在这儿让你画,对于环境我可以完全地写生,布置出我需要的氛围。而画人物则需要根据一些速写和资料,反复整理,遇到纠结的地方就先停下来,过一段时间再接着画。所以这一类画不像有些作品,可以请来模特一气呵成,《诗歌》这幅画也是如此,画到最后,甚至原来的模特已经换了另一个人,包括动作和服饰。”

据悉,此次展览将持续至8月10日。

(责任编辑:灵燕)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+