摘要: 冯建宇《方式的直面》个展于2016年6月5日下午3时在沈阳市和平区久麗美术馆正式开幕。业内外人士接踵而至,这不仅是艺术家本人近两年艺术创作的整体展示,亦是为艺术交流所建构的理想平台。

原标题:方式的直面:冯建宇个人作品展举办

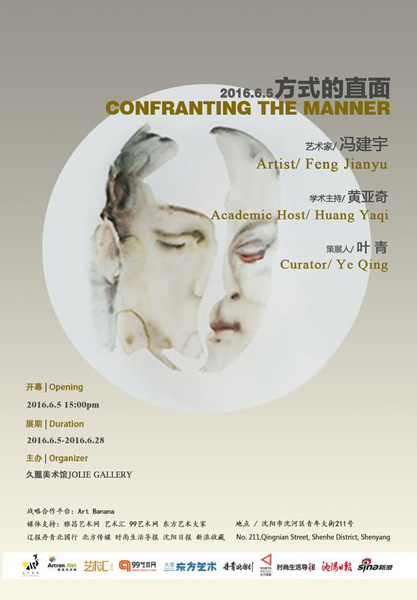

“方式的直面:冯建宇个人作品展”海报

方式的直面:冯建宇个人作品展

主办:久麗美术馆

鲁迅美术学院综合绘画系系主任黄亚奇教授在开幕式上致辞

2016年6月5日下午3时,冯建宇《方式的直面》个展在沈阳市和平区久丽美术馆正式开幕。业内外人士接踵而至,这不仅仅是艺术家本人近两年艺术创作的整体展示,亦是为艺术交流所建构的理想平台。

艺术家冯建宇致开幕辞

对生活的关注与思考是艺术家呈现画面符号的基本来源。艺术家冯建宇的作品所绽露出的颓废感背后深藏人性与物性的转换,呼之欲出的混沌感扑面而来,包孕于艺术作品中,这是艺术家特有的心灵建构外化。此次展览所展出的作品多为人物题材,但其指涉并非仅止于人物而已。依我看,人物是世界观念的凝结体,观念的潜移性置入、并生、交融所产生的“混沌”,正是这种“混沌”才预示着人生在无数可能性中成就自身,在无数可能性中觉知自我。

开幕式现场艺术家与嘉宾合影

艺术家冯建宇与他的老师现鲁迅美术学院副院长李宝泉先生合影

东北是重工业基地,艺术家见证工业的兴衰,后工业时代人工制品替代了自然成为了人生活的支撑。人与自然的疏离,从远古时期人类建构起来的依附于自然物象的意识与知识在后工业时代被打破,客观物象已然不能和心灵叙事具有同一性。彷徨、迷茫、焦虑的情感如海浪般不断的侵蚀我们。在这组作品中,我们并非仅仅见到人物的面庞,而是见证了艺术家用面庞所建构和映射的心灵境况。物质对于精神的侵蚀,精神与物质的对抗,在作品中被表现的淋漓尽致。

艺术家冯建宇(左)与鲁迅美术学院副院长李宝泉(右)、教务处处长胡秉文(中)在展览现场交流

艺术家冯建宇(左)与鲁迅美术学院美术馆馆长王易罡(右)在展览现场交流

此种心灵状态已然是世界共同面对的症候,如马克思所言的那样,人从全面的人变成了片面的人,在不断的重复自身中失去自我生命维度的完满与丰富性,变成了无差异的标签与劳动力。海德格尔所言,人被抛入世界之中,本是荒诞的,而面对荒诞和不知所处的“畏”,应当向死而生,从沉沦中自拔而出,寻找存在的价值。故而在这组晦暗的作品中,我感受到作者对彷徨、迷茫、焦虑等情感的深刻体悟,但作者并未仅止于普通的宣泄,而是直面自我,直面时代,以否定自我超脱自身,从而寻求一种全新的智性安然境界。

展览现场

展厅现场

“冯建宇对颓败有特殊的兴趣。他画出了物的颓败和人的颓败(尽管他常画一些肥胖的身体),空间的颓败和场景的颓败。画面既是通过快速而凌乱的笔触来展示,也是通过粗犷而有力的色块来铺排的。画笔在很快地涂抹,以至于很多颜料还在往下滴落,就此,画面不仅凌乱,而且仿佛还在流动,还在侵蚀,画面将自己置身于一个时间的过程中。而且,色块一个一个地堆积,相互挤压,将场景的安静布局打乱,使之倾斜,使之摇摇欲坠,使之破碎,使之衰败,仿佛有强大的不满灌注在画面中,使得画面难以安静。但是,这种不安不是将画面引向某种狂暴,而是将画面引向伤感,一种破败的伤感。冯建宇让灰白色统治了画面,它将一切鲜艳的色彩抹去了,过滤了。抹去了这种色彩,在某种意义上,就抹去了激情,剩下的只是失去激情的颓败。同时,灰暗的色调也是对记忆的展示,仿佛画中的场景来自久远的历史深处。这一切都显示出画面的时间感。也可以说,画面中的颓败,就是来自一种时间的流逝,因此,这种颓败叠加了伤感。时间性,灰暗色调,颓败的场景,伤感,所有这些,都笼罩在冯建宇的画布上。”

——汪民安

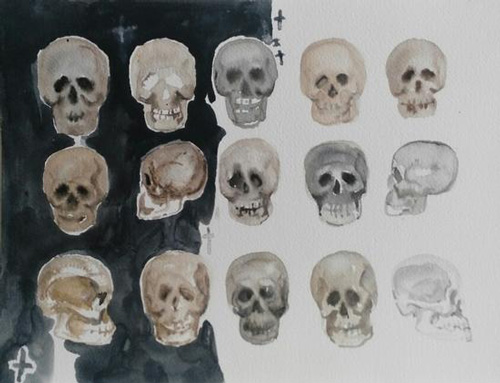

冯建宇《黑与白》24-32cm水彩2016

冯建宇《脸》24-32cm水彩2015

自述:

冯建宇《面》75-55cm水彩2016

冯建宇《态》24-32cm水彩2016.

艺术家简介:

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+