“窒息!不止于霾”展:雾霾之中,艺术何为?

摘要:

今年12月19日,青年批评家艾蕾尔策划、推出 “窒息!不止于霾”展览。本版刊登此次展览前言,旨在引起探讨:雾霾之中,艺术何为?

原标题:霾,不止于霾

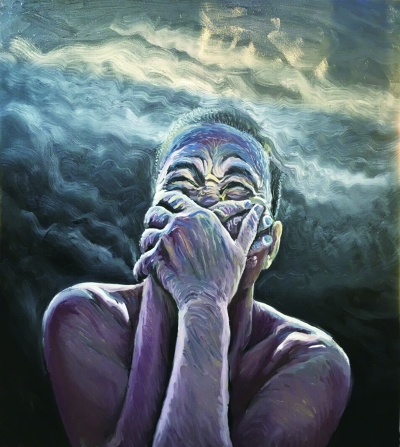

默癌霾 170×150厘米 2015年 孔永谦

近日,国内多省份连续发布重污染天气红色预警,已有许多艺术家通过艺术作品对此表达了看法。去年12月11日,清华大学艺术史论系“美116班”举办“格雾致知”展览;今年12月19日,青年批评家艾蕾尔策划、推出 “窒息!不止于霾”展览。本版刊登此次展览前言,旨在引起探讨:雾霾之中,艺术何为?

霾,笼罩着天空、大地、城乡、众生、气息以及每片肺叶,足以摧毁更多的庞贝城和类似的索多玛,足以取代不久前的奥斯维辛以及梦中的桃花源。

霾,一个多重维度的否定性隐喻,人与自然、人与人、人与精神信仰之间被彻底弥漫、塌陷于一场“小时代”的大灾变。

霾,不止于霾,窒息是生存处境的身体症候,亦不止于窒息。霾,是一个能指,其所指是于困厄处境的无止境追问:既然无处可逃,守护或救赎又如何可能?人文、艺术的真实作为又该如何?

困厄处境,源于可见世界与不可见世界彼此隔绝的状态。精神的枯竭、自由的匮乏、娱乐至死、媚俗、犬儒与拜物教的诱惑,一切都陷入欲望的泥潭,成为罪性的症候。

正如窒息不再是“他者之痛”,霾的朦胧镜像不再关乎“纯粹审美”,它直接威胁着每一个人的生命安全和生存伦理。窒息成为我们共同性的感知。没有谁能够幸免于难。救赎,不仅仅依赖绝对他者,更是归于个体觉醒:索取抑或给予,求胜抑或服务。

于是在经过9轮线上展览之后,我们的展览准则自行显现出下述题旨:作品是否关乎个体感知、时代处境、终极关怀三重维度。

第一,艺术家个体的切身感知与经验,触及经验、身体、情绪范畴。青年艺术家往往更加直接去表达现实处境加诸其身的压抑感、愁绪与悲情,譬如,房丽媛的版画《室外逃源》描绘各种戴着口罩的扭曲面孔,传达一种难以抗拒的窒息,以及主体性的挣扎。闫洪国的《霾季》系列描绘戴着口罩的群体。这一层面的艺术作品往往以身体的直接反应为主,进行感性的直接表现。

第二,艺术家从观察出发去勾勒整体的“环境—社会—时代”处境。譬如,描绘一种模糊不清、晦暗的现实表象。绝大部分摄影作品是直接展现烟囱、汽车、麻木的人群,譬如徐薇子的作品《时》系列,用四联浓烟滚滚的烟囱来指陈工业化的危害。更为有深度的作品将现实症候与历史语境、社会制度等结合起来思考。譬如岛子早先的《雾霾古城》、武文建的同题之作、高氏兄弟的《废墟》系列、高曰文的《follow me》将“雾霾”看成一种深渊处境的隐喻,并建立深渊现实处境与威权话语之间的联系。宋庄艺术家刘作瑞反思历史劫难,她的《最后一张全家福》,重现了一段幽暗恐怖的历史记忆,皑皑白骨堆满废墟。尹冰的雕塑《穹顶之下》,一个防毒面具装在某奢侈品牌的背包里,揭示出消费主义时代,物性对主体的侵蚀,犹如霾毒,难以抗拒。这一层面的批判和反思既可以源于直接经验,也可以源于理性层面的认知与判断。

第三,艺术家将其归于精神信仰的塌落和人类的罪性。这关乎不可见领域的超验性经验和终极关怀。譬如,岛子《上帝—黄金》将人类对物质的贪婪和深渊处境连起来,并吁求一场终极救赎。刘亚明的《苍穹之眼》把人的罪恶和毁灭与更高维度的审判联系起来。这个层面既关涉着普遍人性的思考,又关涉着生存智慧的,抑或说神性的启示。

倘若说灰暗的城市和窒息的个体构成我们时代的整体处境,那么霾就不止于霾,更关乎堕落与救赎的议题。霾是罪性的隐喻,我们需要被救赎,更需要自赎。精神信仰的塌落是被自我放逐的根源。在希伯来语中,“罪”这个词的字根,是“迷失了方向”。当奥林匹斯诸神追求权力和美丽女人的时候,西奈的神却照顾着寡妇和孤儿。

身处“霾时代”的艺术家,最为首要的是“凝视晦暗”的勇气,对“晦暗”作出恰当的判断,建立自身命运和晦暗处境的“相关性”。这是一种冒险和不合时宜的行为,也是一种不可规避的关于自我和时代、历史、宗教关系的思考。

这就是艺术的双重性:每一个个体都需要紧紧保持对自己时代的凝视。不仅仅凝视当代处境的晦暗,还要沿着晦暗里光的踪迹去追寻超越性的价值。在这种极高难度的思想观照下,艺术才能既是当代性的,又是超越性的。

于艺术家而言,艺术创作不过是一场自我救赎,一种积极的生活,一种爱和内省,艺术的终极意义亦不外乎此。终极的尺度一旦被确立,作为必死者,便有可能重获自由和新生。

(作者为批评家)

(责编:陈珍珍)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

加载更多+