摘要: 西藏文化是中华民族多元文化的重要组成部分,也是世界文化的瑰宝。而文物则是历史的沉淀和文化的载体。作为民族文化资源大区,西藏自治区存留着丰富而浩瀚的历史文化遗物,诸如布达拉宫、大昭寺、罗布林卡等世界文化...

原标题:120多件西藏文物珍品在沪展出,见证内地与西藏历史渊源

10月27日下午,“雪域撷珍——西藏文物珍品展”在上海中华艺术宫开幕。本次展览同时也是第十七届中国上海国际艺术节“爱我中华•魅力西藏”西藏文化周的开幕活动。

2015年10月27日下午,一名观众在展厅参观。澎湃新闻记者 高剑平 图

展出120多件文物,其中大多为第一次出藏

澎湃新闻记者在展览开幕现场获悉,展览展出来自西藏博物馆、布达拉宫、罗布林卡等文物机构的120多件(组)珍贵文物,其中一级文物28件,许多都是第一次出藏。

明永乐皇帝封授五世噶玛巴活佛的大宝法王白玉印

布达拉宫藏的13世纪的青花凤穿牡丹纹兽耳罐

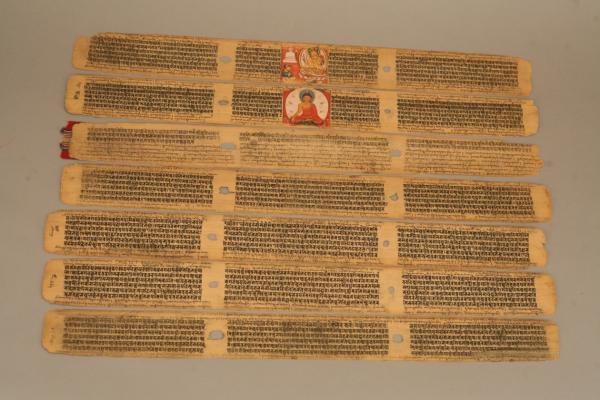

布达拉宫藏贝叶经

西藏博物馆副馆长达珍告诉澎湃新闻记者:“此次西藏文物大展,不单是展览时的文物数量多,更主要的是自北魏时期至现代的各个时期文物的连续不间断性,尤其是展览的文物等级高,更具有代表性。当然可以通过这些文物展品对西藏历史文物有一个概括的了解。”

丰富文物见证内地与西藏的历史渊源

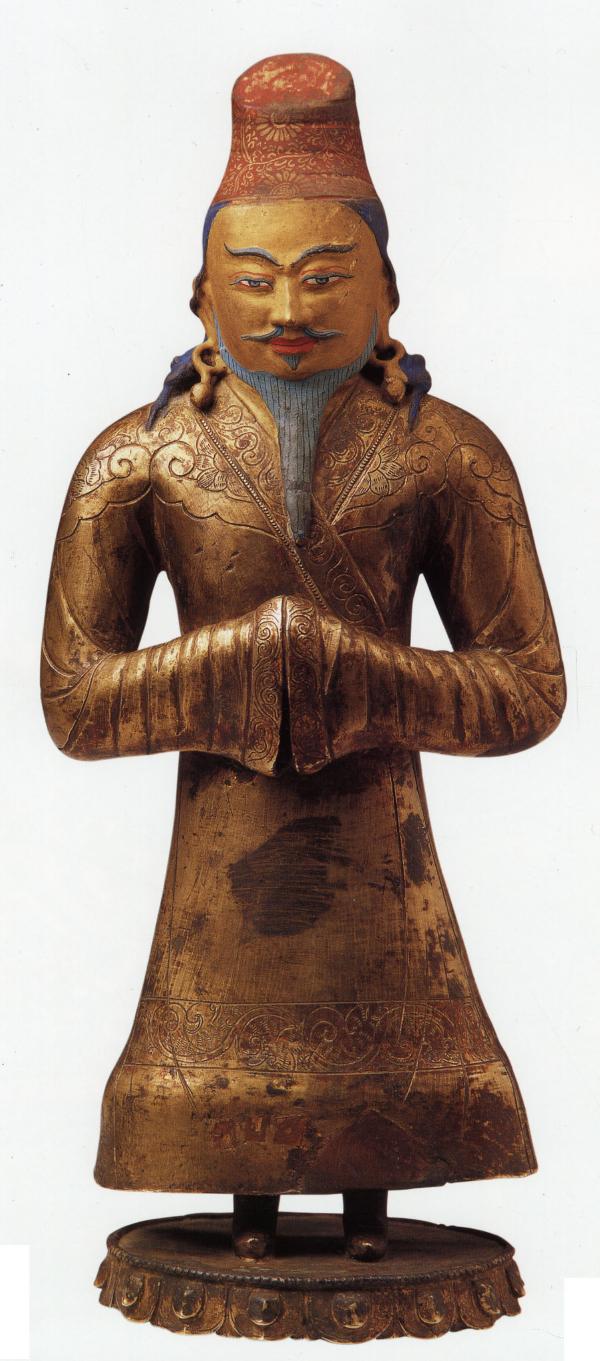

布达拉宫藏合金铜禄东赞像

展览展出的唐卡艺术品和其他藏族配饰等都具有浓郁的藏族文化特色。达珍告诉记者:“唐卡的欣赏大致和佛像欣赏大同小异,需要观众注意的是唐卡具有一定的叙事性,有些唐卡内容人物多,按照一定的顺序可以叙述一个相对完整的故事,另外观众通过不同绘画题材、不同绘画手法、不同制作工艺以及不同的画派表现技法和宗教仪轨,来领略西藏传统唐卡绘制的丰富内涵,在这次展览的唐卡中有大明永乐皇帝命艺人制作赐予西藏的缂丝工艺唐卡是精品中的精品,堪称国宝。”

而展出的藏族传统服饰,则是雪域高原上的藏民族千百年来适应不同生活区域如牧区、林区和农区而约定俗成的,其中也不乏和内地古代服饰相互影响的历史痕迹。

除了大量充满藏文化的鲜明特色的文物外,展览展出的文物中也有不少融合了汉藏文化的特色展品。达珍告诉澎湃新闻记者:“在这次展览的西藏文物中有一些文物我们作为内地观众会觉得眼熟或似曾相识,不但有汉字,还有我们所熟悉的内地的传统造型、图案或制作工艺方法,这就表明在历史的长河中汉藏之间的相互影响作用。”

明代永乐、宣德佛像是展览亮点之一

澎湃新闻记者获悉,本次展览的一大亮点是明代永乐、宣德的佛像。达珍告诉记者:“但凡了解一些佛教文物的朋友都会知道大明永乐铜金佛像和大明宣德铜金佛像在古今中外佛造像工艺史上的至高地位。其选料是其他佛像铸造中极少使用的铜金合金,雕模力求尽善尽美,铸造工艺过程极为苛刻,镀金肥厚明穆。由大明永乐皇帝、宣德皇帝赐予西藏高僧大德及重要寺庙。目前全世界大明永乐、宣德款铜金佛像不超过四百尊,一直占据着各大拍卖公司铜金佛像成交价的最高记录,是铜金佛造像收藏者的终极追求。”

布达拉宫藏鎏金铜金刚亥母鎏像

本次展览的文物中也有很多藏传佛教的造像、佛教经典和法器。从根本意义上来说,藏传佛教教义支持所有的汉传大乘佛教教义,且藏传文物很多都体现佛教佛造像、佛经和佛塔、法器、绘画等等内容。这也是藏传文物的特色之处。由于佛教教义的相通,所以和内地的佛教文物也基本相通。澎湃新闻记者在展览现场欣赏这些文物的时候也感受到了这一点。

欣赏藏传文物尤其是藏传佛教铜金造像,首先要了解一下基本的佛像造型、体态、仪轨、比例、姿势以及法器,先要辩识佛像名称。在工艺上要能看得出是铸造还是錾刻,焊接或是镶嵌。工艺精美,感官优美,装饰华美的往往就是上品。

本届中国上海国际艺术节“爱我中华•魅力西藏”西藏文化周的举办恰逢西藏自治区建区50周年,本展也是西藏自治区成立50周年的献礼展。

(责任编辑:魏婕)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+