无间创想:2015中国(上海)公共艺术展亮相上海

摘要:

近日,“无间创想——2015中国(上海)公共艺术展”在上海举行。“无间创想”说到底是一种艺术创造力和想象力的集中显现,是只可意会,难以言传的模糊美学概念。

原标题:“无间创想”公共艺术展:创造力与想象力的集中展现

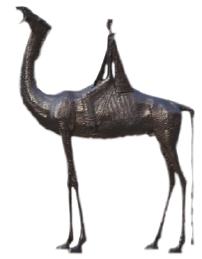

文化苦旅(铜) 苏锦驹

蚂蚁(铁线) 李文

由中国公共艺术网、中国工艺美术学会雕塑专业委员会、中央美术学院中国公共艺术研究中心主办的“无间创想——2015中国(上海)公共艺术展”近日在上海举行,同时召开了“内因——外象”高峰论坛。

“无间创想”强调无限、跨界、多元、自由、开放的想象空间之创造,着力打造雕塑、装置、景观、建筑之间亲密无间的统一、整合的关系,思考着如何让想象力和现实发生碰撞,使公共艺术创作进入一个又一个不可思议的、看起来如梦似幻的冥想状态。“无间创想”推崇艺术与科技、艺术与公共空间、艺术与哲学、美学的对接、互渗与共生,“无间创想”消解、淡化理性与逻辑,张扬直觉、灵感、潜意识、想象力、创造力,这种美学更主张奇思妙想,类似于中国哲学上的大音希声、大象无形和中国美学上的迁想妙得。

在西方美学史上,柏拉图最早对“创想”进行了探讨,他认为写诗主要靠灵感,灵感说的核心是迷狂,迷狂是由于神灵的凭附。

康德认为想象力是创造性的,艺术创造中的想象力具体表现为象征、类比手法的运用,并且提出只有天才才具备这种想象力,天才是一种先天的心灵禀赋,他就是创造的想象力。

总之,“无间创想”说到底是一种艺术创造力和想象力的集中显现,是只可意会,难以言传的模糊美学概念。

“内因——外象”不是一个雕塑理念,也不是一个建筑或景观理念,而是论述雕塑、建筑、景观诸种公共艺术关系的复合思想体系。我们从公共性、公共哲学、公共文化以及宏观的公共艺术历时性(纵向)演变、公共艺术的共时性(横向)发展,从自然、地域、民族、宗教、政治、社会、人文等诸多方面考察、对比,撇弃种种的傲慢与偏见,论述公共思维、公共哲学与公共思想与雕塑、建筑、景观的内因和外象,认识雕塑、建筑、景观的古老历史、当下状态和未来的走向,探讨它们之间生生不息的相互交织的共生关系,促进雕塑、景观与建筑等公共文化的完美整合。

由此可见,公共艺术的内因是公共文化、公共思想和公共理念,公共艺术的外象是指公共艺术的具体表现形态与样式,公共艺术是公共哲学的感性显现,公共文化是公共艺术的内蕴和生长的源泉、依托,即内因,公共艺术是公共文化的外化与形式化,即外象,二者是相辅相成、互融共生的关系。“内因——外象”侧重于研究雕塑、建筑、景观等不同艺术间的交汇与融合,强调它们多层次、多角度、多视野的协调与统一,是当代公共艺术多元化的必然要求。

(责编:陈珍珍)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

加载更多+