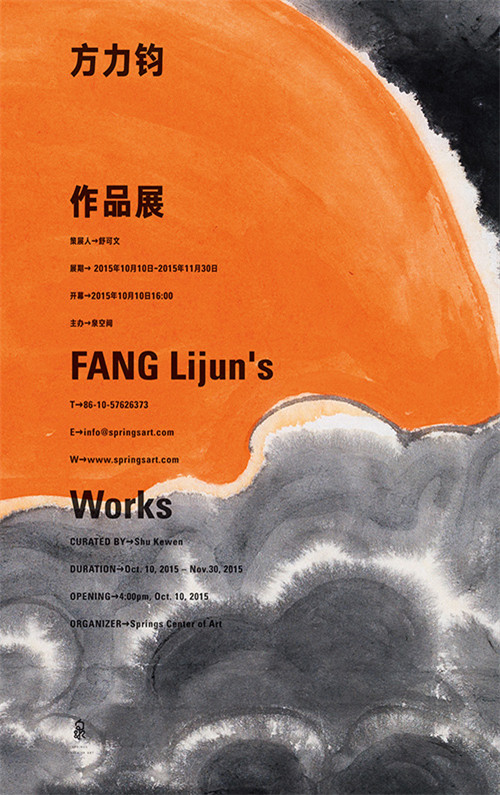

摘要: 10月10日至11月30日,“方力钧作品展”在泉空间开展。展览汇集方力钧近两年最新创作的水墨、油画、陶瓷和版画作品。呈现出艺术家对“痛感”、“幸福感”与对创作中“临界状态”的探索。

原标题:方力钧的“痛感”“幸福感“与创作中“临界状态”

在本次展览中,并没有按照艺术家作画的媒介来划分展区,创作过程中所使用的材料和工具都隐没于方力钧所讨论的问题之外。艺术家除了将其标志性的“光头”带入展厅之外,还让我们看到了他大量的水墨新作,或者说是手稿。水墨的随性与不可更改性,与能够层层设计与覆盖的油画形成了鲜明的对比。水墨更加灵动、自由,所受到的创作条件的限制以及其他外在条件的限制会少很多,它更能够反映出艺术家的心性,并且,在某种程度上而言,它更具表现力。在方力钧与舒可文的对谈中,他提到水墨的即时性就是狂喜,这种语言特性提供了一种自由的可能性。水墨对方力钧而言并非是最完美的设计,因为其中会出现无法“覆盖”的败笔,但是它代表了一种自由的状态,是一种真实的呈现。我们能够在方力钧给他朋友画的水墨肖像中,感受到一种平和、亲昵和幸福感。

版画的表现是最不能“伪装”的,而油画这种不断地能够被“覆盖”和“涂抹”的特性,赋予了它最能“伪装”的特征,在油画创作的过程中艺术家可以反复思考,不断修改,直至达到心中的“完美状态”。然而,当它达到“完美的境界”时,它本身就已然残缺了,因为,在不断调整画面的同时,很多“真实”已经被抹杀掉了。在油画中,画家是“导演”、“占有主动权的谋划者”。

而根据方力钧所言,陶瓷语言有着其自发的特性,我们只是单纯地去使用其物理特性并显示其“物性”,让作者本身退到媒介语言之后。相对于水墨而言,它的可控性就更差了。艺术家给自己的陶瓷雕塑定了一个标准:”薄、透、露、轻、脆、空、美丽......“ 然而,需要同时满足这些标准是很困难的,在发生化学反应的过程中,每一个因子都在起着不同程度的作用,会形成让人意想不到的结果。而艺术家就在这种零界点的探索中小心翼翼地摸索材料的“物性”,需找一种平衡,在毁灭和存在之间寻找一个点。

80年代方力钧在看到远征军的烈士公墓之后,曾对于历史的教育产生过巨大的怀疑,可能从那之后就是一直在两个极端里。从1988年以来创作的“光头泼皮”经典的视觉符号开始,到90年代作品中“水”的元素的出现,1997年的“阳光题材”的创作阶段,2003年更加自由的形式,更深层次的文化隐喻与调侃,2005年画面中的“鸟、鱼、苍蝇”等动物形象,和因女儿的诞生而出现的“婴儿”和“白云”的新的母题,再到目前的陶瓷系列雕塑和水墨肖像,方力钧在自己的经典“光头泼皮”的形象之外,开始了一些新的摸索。

对他而言,痛是一种生命力达到饱和的状态。方力钧说道:“艺术是让人疼的。具体到我个人,我所关心的话题,对于我最重要的命题,都是通过痛感来提示我的,比如说眼睛里进去一粒沙子,那么一粒沙子就是我目前最重要的问题。当然具体操作不会因为沙子这件小事情去联系,从而创作出一幅作品,我会持续体会内心的各种痛感,如果这些痛感保持下去,那么一定会产生最重要、最有意义的主题。”这或许也是他并没有放弃他经典“光头符号”的原因,因为相同的问题存在着,相似的东西仍在继续,方力钧也仍在用他那或哭或笑的光头来“旁观”或者“介入”这个社会。

随着年龄的增长,很多事情都会看得淡一些,方力钧也不例外。艺术家画面中的幸福因情感、自由和偶发而生。而在这些随性、平和的水墨肖像之外,方力钧也依然强势,正如他自己所说;“我不可能永远坚持所谓的符号,当然别人也不要妄想剥夺我使用自己符号的权利。”他能够在“光头泼皮”符号的框架之内或之外,随意行走,继续进行自己关于生命、关于痛感的探索。

展览信息

艺 术 家:方力钧

策 展 人: 舒可文

展览日期:2015.10.10 至 2015.11.30

开幕酒会:2015年10月10日4:00pm

主办单位:泉空间

展览地址:北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区797路(五号停车场对面)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+