摘要: 昨天起,《穿越鼻祖 神游华笔——19世纪英国皇家建筑师托马斯•阿罗姆珍藏版画展》在广州市国家档案馆开展,现场展出34幅托马斯•阿罗姆的珍贵铜版画。

原标题:高鼻中国人入英国古画

《北京灯笼店》,画中人都是高鼻的欧洲人模样。

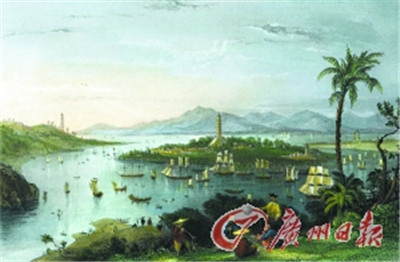

《黄埔岛畔》中,右下角的几位农夫,也有高鼻梁和浓密的胡须。

参照马戛尔尼使团画师画稿 19世纪英国建筑师画出中国风情画

《穿越鼻祖 神游华笔——19世纪英国皇家建筑师托马斯·阿罗姆珍藏版画展》昨天起在广州市国家档案馆开展,现场展出34幅托马斯·阿罗姆的珍贵铜版画,这批铜版画来自1843年伦敦出版的《中国:那个古代帝国的风景、建筑和社会风俗》,是当年西方了解中国的图画本中国历史教科书。有趣的是,托马斯·阿罗姆却从未到过中国。

“在照相术诞生之前,一个没有到过中国的英国人,借用了1793年首次访问中国的由马戛尔尼率领的英国使团随团画师威廉·亚历山大的画稿,重新刻绘了120余幅著名的19世纪中国世态风情版画。这简直就是一个惊人穿越。”中国海上丝绸之路历史研究专家、广州博物馆馆长程存洁昨天指出。

程存洁说,从未到过中国的19世纪英国皇家建筑师托马斯·阿罗姆,描绘中国画作主要依据1793年英国使团中国之行的随团画师威廉·亚历山大的草稿绘制,亚历山大的草稿中包括了一批澳门、广州在内的珍贵画面。当年这批描绘大清帝国风情景物的铜版画,有多个西方国家语言版本,在欧洲十分畅销,成了西方最早、也是最有名的关于中国历史的图画本教科书。

“由于阿罗姆的画作几近真实,到今天仍被一些人视作佐证的史料。但阿罗姆的画作都是来自他的前辈的中国之行的草稿,画面中经常会缺失一些中国元素,用作史料一定要慎重。”程存洁提醒。

有研究专家指出,阿罗姆的画作真实度达到七成之多,尤其是当时中国各地的建筑风格、民俗生活皆有符合客观史料的描绘;在画作中,一些街头人物特写中,中国人都是高鼻深目的欧洲脸孔,而街头建筑也比实际高大上,沿途植被风景充满奇幻神秘的色彩。

展览中有一幅描绘广州风情的上色铜版画《黄埔岛畔》,是阿罗姆根据一幅50年前访问大清帝国的随团画师亚历山大的草稿绘制的铜版画,再现当年黄埔岛情景,只见画幅上的江面风帆点点,岸边渔民出没。细心留意可以看到,几位围在一起小歇的农夫,脸上露出高高的鼻梁和浓密的胡须,俨然一副欧洲脸孔。

北京百姓摸黑夜行可视为盗贼

在阿罗姆的铜版画中,有一幅反映当年百姓出行的《北京灯笼店》,说明当年京城对治安的管理。史料记载,乾隆年间,民间生活标准较高,家家户户都挂得起灯笼。那时中国还没有像欧洲城市那样建立城市公共照明系统,官府要求行人晚上出行都要用灯笼。有趣的是,夜晚不带灯笼出街而摸黑出行的,更夫可以指其为盗贼,加以逮捕。官府还要求灯笼上写上主人的姓名住址,以备巡捕核查。

(文/图 记者黄丹彤 通讯员 谭静宇)

(责任编辑:吴秀芳)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+