摘要: “本位,粹炼,超越——李锡奇的艺术历程”展近期正在上海中华艺术宫举行。他的作品善于从传统的“老东西”中发现并展示出现代面貌。本次展览回顾李锡奇60余年的创作历程,展出包括版画、漆画、水墨画等不同画种的...

原标题:从李锡奇一窥台湾地区现代艺术的轨迹

1959年11月1日,现代版画会成员(左起杨英风、秦松、施骅、李锡奇、江汉东、陈庭诗)于台北历史博物馆举行现代版画展

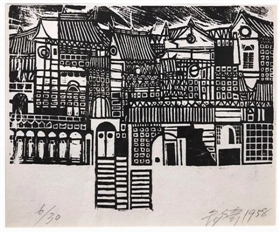

李锡奇《山城之二》

“本位,粹炼,超越——李锡奇的艺术历程”展近期正在上海中华艺术宫举行。他的作品善于从传统的“老东西”中发现并展示出现代面貌。本次展览回顾李锡奇60余年的创作历程,展出包括版画、漆画、水墨画等不同画种的110件作品。

李锡奇生于金门,上世纪50年代毕业于台北师范学院艺术科,彼时正赶上一场沸沸扬扬的现代艺术运动,且几乎参与了1957年以后台湾地区现代艺术发展的全过程。

台湾地区现代主义绘画浪潮是由“艺文工作者(画家、诗人、音乐家)乃至所有文化工作者”带着对创作前景的巨大热忱下掀起的。但这一时期台湾地区社会存在着西方化倾向。曾被尊为台湾地区现代艺术精神导师的李仲生,却清醒地意识到其中面临的矛盾和危机,特别强调中国画家现代艺术创造的“东方本位”。这对被李仲生视同弟子的李锡奇影响深远,上世纪60年代,他以方圆变奏的抽象绘画语言为哲思,开创了“本位”系列,其中的一组版画在日本展出并获奖。而此后的一系列创作,李锡奇皆以“东方本位”为目标。

60年代的中国台湾,艺术与现实处于纠缠和角力中。此时,李锡奇试图走出传统版画的新路。他在价格低廉又易操刀的甘蔗板雕刻,在表面粗糙和故意的折裂、破损中寻找一种特殊的沧桑趣味;后来干脆摒弃木板,改用纸板刻拓;在拓印技巧上也努力别寻异径,利用物理拓印的原理使作品获得有如敦煌壁画历经岁月沧桑的斑驳效果。

与此同时,他也关注西方艺术风潮影响,受现代艺术家伊夫·克莱因作品的启发,以带有即兴的方式,开启了“布拓”系列的创作,并在服兵役期间,创作了一批以废旧的降落伞为材料的“布拓”版画。

1967年,受“波普艺术”影响,李锡奇创作了漆画《无题》,在类似几何图案的色谱变化中,与典型的华人民间传统色彩:红、蓝与黑为铺陈,探索波普艺术的中国表达方式。

另一些融合黑胶唱片造型于CD光碟在光线折射下所产生的视觉音效,于空间中玩味时间。在这个充满荒诞、恶搞和智慧的艺术时代,李锡奇将西方艺术观念融入中国化的创作实践并开始了后现代主义“观念”的演出。

但李锡奇的创作坚持以“本位”为主题,在传统与现代之间,寻找民族“本位”。在70年代,他从书法中找到了崭新视觉语言的质素,尝试以草书入画与纯粹线条的构成,将汉字笔意与气势,转化成远近空间,使书法的气韵内涵融入现代艺术语汇中,成为其创作历程中重要一环。90年代李锡奇重新呈现了其民俗性与行动化的原始特质。其作品利用漆黑厚重的皱褶,光亮的肌理,在现代结构与原始图腾交替融会之中,重写漆画的表现方式。

据悉,“本位,粹炼,超越——李锡奇的艺术历程”展将持续至6月10日。(黄松)

(责任编辑:晓兰)

转载旨在分享,文章、图片版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们进行删除。

请扫描新闻二维码

加载更多+